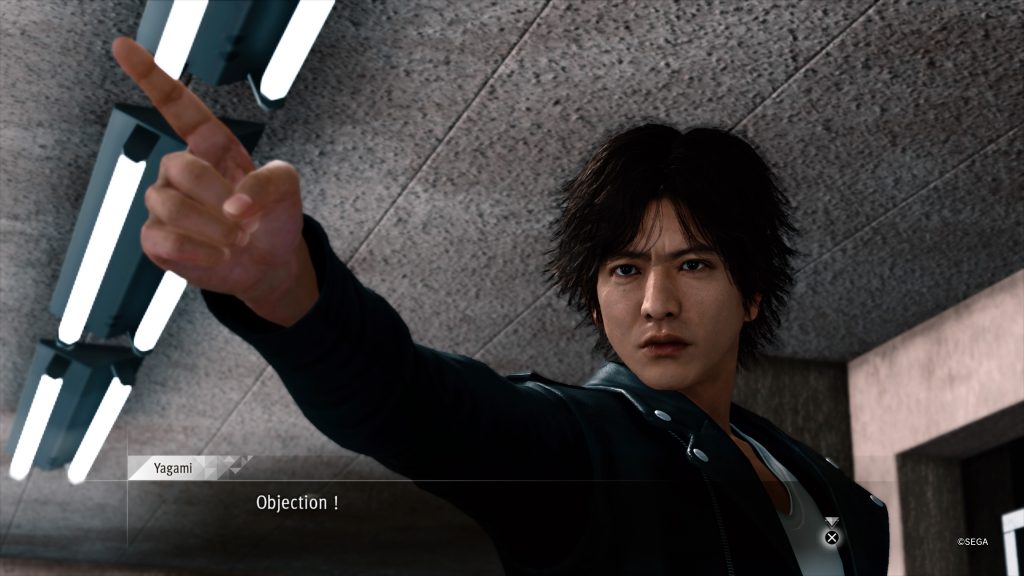

Lors d’une nuit sombre, dans le quartier de Kamurocho, de nombreuses affaires, pour le moins obscures ont lieu. Entre trafics de drogues, détournements d’argent et règlements de comptes entre bandes ennemies, la ville ne dort jamais. C’est en tout cas ce qui vous attendra si vous vous aventurez, en compagnie de Takayuki Yagami, dans ce Judgment, sorti à la base en 2018 et qui profite d’une ressortie sur Playstation 5, Xbox Series et Stadia en ce mois d’avril 2021. Le jeu est développé par Ryū ga Gotoku Studio, la même équipe derrière de la saga Yakuza, Judgment étant un spin-of à la saga.

Critique réalisée à partir d’un exemplaire envoyé par le distributeur. Jeu testé sur PlayStation 5.

Les Yakuza, un monde inconnu

La saga Yakuza est reconnue pour sa grande qualité d’écriture des scenarii, notamment portée par des personnages charismatiques et une mise en scène digne des meilleurs dramas japonais. Judgment ne fait pas exception à la règle et c’est d’ailleurs ce qui m’a marqué dans un premier temps lorsque je me suis lancé dans l’histoire. Tout est fait pour que le joueur ait l’impression d’assister à une véritable histoire. Le genre d’histoire que nous n’oublions pas si facilement, tant l’implication envers les personnages y est soignée.

Bien que le milieu des Yakuza ne soit pas un sujet que l’on maîtrise facilement tant il y a des règles, des hiérarchies et autres… Judgment prend le temps de mettre en place tout un panel d’histoires et de personnages tous bien différents, mais terriblement bien décrits. Ne serait-ce déjà qu’avec l’introduction des personnages, qui pour peu qu’ils soient importants à l’histoire sont présentés avec un panneau qui leur sont dédiés, avec le nom, la profession et/ou la famille de yakuza à laquelle ils appartiennent.

Indubitablement, qui dit œuvre japonaise, implique des protagonistes hauts en couleur. Ce sont les personnages secondaires qui profitent de ce traitement. Un choix des plus intelligents permettant ainsi au joueur de s’identifier bien plus facilement au personnage principal, à savoir Takayuki Yagami. Un ancien avocat, qui suite à une affaire de double meurtre, dans laquelle il a dû défendre l’accusé, et ne s’en est pas vraiment relevé, a décidé de quitter le barreau pour devenir détective privé. C’est donc avec ce peu d’information que l’on commence l’histoire de Judgment. Par ailleurs cette dernière est coupée par chapitres, avec un récapitulatif de l’histoire avant chaque début de partie, appuyant de nouveau cet « hommage » au dramas japonais.

Du drama, au cinéma

En dehors du côté sériel du titre, l’équipe de Ryū ga Gotoku Studio, enchaîne les divers révérences, envers le cinéma cette fois-ci. C’est grâce notamment au gameplay très nerveux du titre que le genre du cinéma d’action est mis en valeur.

Dans Judgment les combats, en plus d’être jouissifs tant la chorégraphie de ceux-ci est excellente, prennent une part prépondérante du gameplay. Sans pour autant que ce soit difficile à prendre en main, il faudra cependant réussir les différents combo pour venir à bout des affrontements, tant les ennemis peuvent être compliqués à battre. Mais une fois cela accompli, le joueur est récompensé de la plus belle des manières, grâce notamment à des cut-scenes montrant la mise à terre des ennemis (à la façon d’un Fatality de Mortal Kombat).

Judgment étant un spin-off de la saga Yakuza, il apporte son lot de nouveauté. Notamment avec des nouvelles phases de gameplay. Entre filatures, recherches d’indices et des scènes où l’on dévoile les différents indices glanés ici et là, tel un Phoenix Wright sous testostérone. Le jeu use et abuse du genre de l’enquête, ce qui peut parfois devenir assez répétitif, et sortir de l’histoire, tant les phases de filatures cassent la cohérence ludo-narrative. Forcément, lorsque nous sommes emmenés à suivre un personnage, que celui-ci se retourne pour voir s’il n’est pas suivi, et que nous courons dans tous les sens pour se cacher, sans que le personnage filé ne remarque rien… Cela casse un peu l’immersion.

Cependant, il est bon de noter qu’en plus de faire référence au cinéma d’action, il singe de façon cohérente et excellente le genre du « Film noir ». Bien évidemment cela est surtout dû au différents thèmes de l’histoire ; les enquêtes, les meurtres, un tueur qui se cache derrière toute une organisation. Mais ça ne s’arrête pas là, il y a évidemment toute l’atmosphère très sombre des rues, le style de musique utilisée. En bref, Judgment est un patchwork assez impressionnant dans sa cohérence, et sa façon de réussir à si bien marier les genres, tant ils sont différents les uns des autres.

En dehors de ces quelques petits défauts, pouvant être inhérents au genre de l’enquête, le plaisir manette en main est réellement présent. Même si par moment, cette dernière n’est pas souvent utilisée.

« Le bavardage ne paie pas d’impôts »

Autant les scènes d’actions et de combats sont dantesques voir même parfois complètement abusés, mais assumés pleinement, autant il faudra vous armer de patience si regarder une histoire dans un jeu vidéo ne vous intéresse pas. Car Judgment (et visiblement les Yakuza en général) est très bavard. Entre les scènes d’introspection, ou les personnages vont parler entre eux, pour comprendre comment ils sont arrivés là, et les scènes importantes à l’histoire afin de faire avancer celle-ci, vous allez avoir votre dose de cinématique pendant un moment !

Il est d’ailleurs intéressant de noter que les similarités ne s’arrêtent pas là. Notamment grâce au casting, ou plusieurs des acteurs des jeux Yakuza sont de retour dans ce Judgment. L’équipe de développement a même poussé ce choix d’acteurs assez connu dans le milieu, en faisant appel à Takuya Kimura, , un acteur très populaire au Japon, doubleur voix et visage du personnage principal Takayuki Yagami.

L’écriture du titre étant extrêmement qualitative, chaque retournement de situation, ne semble pas sortir de nulle part. L’histoire sait rester sérieuse et cohérente tout le long, apportant ainsi du corps au récit. Évidemment, qui dit œuvre japonaise, dit également un peu de fun, afin d’adoucir l’histoire, qui sans ces scènes à portée humoristique, semblerait beaucoup trop sérieuse, et vraiment déprimante. Le tout étant de savoir le faire avec parcimonie et avec talent comme l’ont si bien réalisé l’équipe de développement.

Judgment est une œuvre à découvrir, tant par la richesse de ses diverses références, que pour ce que le titre a à apporter au genre du jeu d’énigme. Si nous avons fait le choix de rester très vague quand à ce que raconte l’histoire, c’est avant tout pour vous donner envie de découvrir toute la richesse de ce jeu. Étant moi-même néophyte de la saga, j’ai pris un plaisir incroyable à parcourir les rues de Kamurocho, à découvrir tous ces personnages écrits de façon incroyable, et surtout m’essayer à un mélange des genres pour le moins audacieux. Alors laissez-vous tenter par l’aventure, laissez-vous porter par ce Judgment, et comme dirait un fidèle associé :

« Le feu brûle la tentation, et le métal brûle les hommes justes ».

- Judgment est sorti le 23 avril sur Playstation 5, & Xbox Series X/S.