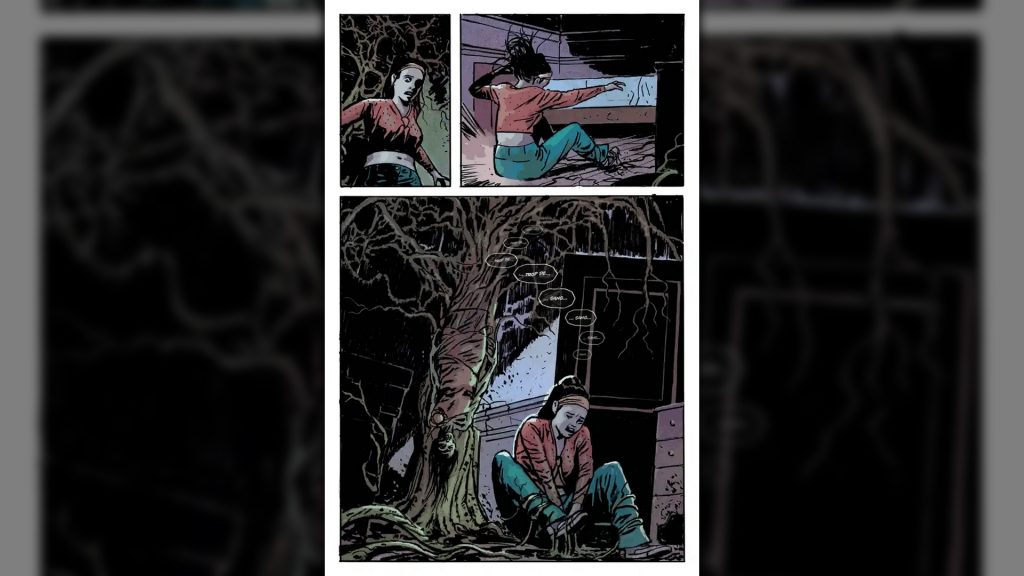

Le genre de l’horreur continue à fasciner, et ce depuis des centaines d’années. Nous sommes tous irrémédiablement attirés par ce type d’histoire et ceux pour diverses raisons. Que ce soit pour la crainte que cela nous apporte, ou la fascination plus ou moins morbide que l’on développe envers ce genre particulier. The Plot ne fait pas exception à la règle, à la croisée d’un Swamp Thing, ou encore des récits de H.P. Lovecraft, l’œuvre de Tim Daniel, Michael Merice & Joshua Hixson m’a attiré dès que j’ai posé les yeux dessus. Un envoûtement pour le moins étrange et effrayant.

Cette critique a été rédigée suite à l’envoi d’un exemplaire en service presse par son éditeur. (Note : Hi Comics est un label comics de Bragelonne, maison d’édition dont le directeur Stéphane Marsan a été mis en cause dans de nombreux témoignages d’anciennes collaboratrices l’accusant de harcèlement sexuel, suivi d’un silence assourdissant de l’éditeur. Cette critique d’un comics de Hi Comics ne saurait en aucun cas être une caution aux agissements reprochés et s’accompagne, au nom de l’équipe de Pod’Culture, d’un soutien sans faille aux nombreuses femmes qui ont témoigné récemment dans un article de Mediapart et qu’il convient d’écouter, de soutenir et de croire.)

The Plot nous conte l’histoire de la famille Blane, plus particulièrement Chase Blaine. Après le meurtre de son frère et sa belle-soeur, il récupère la garde de sa nièce et son neveu, qu’il ne connaît que très peu. Il prend la décision d’aller vivre dans la maison familiale des Blaine, là ou il a grandi. Cependant, la demeure renferme tout un tas de secrets, visiblement inavouables pour certains.

Une ambiance malsaine

Outre la couverture des plus intrigantes, The Plot nous laisse peu de temps pour respirer et vraiment comprendre ce qu’il se passe dans cette demeure. Très vite, nous comprenons que des choses abjectes s’y sont déroulées. Cependant le récit est suffisamment bien construit, pour laisser le lecteur se poser tout un tas de question.

Autant vous le dire tout de suite, vous risquez d’être perdu à la lecture de ce comics, tant l’histoire se trouve être déconstruite. Entre les bonds dans le passé, les hallucinations des personnages et tous les secrets familiaux dont on ne sait rien, le scénario est écrit pour perdre le lecteur. Plus que de le perdre, il en vient à être malsain, à instaurer un malaise ambiant, tant l’incompréhension est de mise. C’est avec ce point précis que je trouve le récit très bien écrit. Au lieu de tout expliquer, ou de montrer l’horreur frontalement, le choix a été fait d’être plus subtil. De laisser une ombre transparaître le temps d’une case, pour la faire disparaitre la case suivante.

Là ou les films de notre époque veulent montrer du sensationnel, il n’y a rien de mieux, je trouve, que de proposer d’instaurer une ambiance avant tout. C’est bien cette ambiance qui fait du récit de The Plot, une histoire passionnante à suivre. Ayant lu ce premier tome (comics se déroulant sur deux tomes), en écoutant la bande originale de No Man’s Sky, je me suis vu transporté dans un monde étrange. Un monde dérangeant, qui me mettait aux frontières de l’effroi au moment de tourner la page, pour y découvrir des horreurs encore plus terribles que ce que je venais de lire précédemment.

Les fantômes du passé

Si l’histoire m’a autant intrigué qu’elle m’a passionné, c’est aussi grâce à la construction du récit. Le fait d’utiliser les fantômes du passé, dont on ne sait rien. Ces esprits qui n’ont qu’un seul but, que les Blaine paient. Peu importe s’ils sont véritablement impliqués, chacun des descendants doivent payer pour ce qui a été commis. Tout du moins c’est ce que fait ressentir le récit. La où la série The Haunting of Hill House disponible sur la plateforme vidéo Netflix, se prend les pieds dans le tapis à plusieurs reprises pour finalement proposer une histoire basique, sans apporter un fond véritablement intéressant, The Plot prend l’exact opposé.

La construction du récit peut sembler être la même, avec la famille qui se réunit à cause d’un tragique accident, se retrouvant ainsi dans la bâtisse familiale. Mais The Plot apporte tout ce côté malsain, tout ce qui fait de l’horreur un genre loin d’être évident à écrire. Jamais le récit de ce premier tome ne tombe dans le pathos, au contraire il apporte tout le surnaturel qu’il faut pour donner une histoire horrifique et malgré les décisions stupides de certains personnages, ils ne sont jamais « clichés ». Même s’ils peuvent sembler antipathiques, un attachement profond se crée envers eux. Tout comme les personnages, le lecteur est amené à vouloir comprendre ou le récit va les mener. Pourquoi ces créatures sont présentes ? Et surtout pourquoi veulent-elles à ce point s’attaquer à eux ?

The Plot est un titre des plus intéressant qu’il m’ai été donné de lire dans l’univers du comics. Certes, je ne me considère pas comme étant un lecteur assidu de ce genre de bande dessinée, mais pour autant, le récit continue à me hanter même plusieurs jours après avoir clos ce premier tome. Le fait de savoir que l’histoire sera disponible dans un diptyque me rend d’autant plus curieux de lire la suite. Une histoire qui se conclut rapidement est parfois bien meilleure qu’un récit qui dure des années.

- Le tome 1 de The Plot, édité par Hi Comics, est disponible depuis le 19 mai en librairie.