Petit dernier du monde de l’édition de manga en France, Mangetsu a déjà fait fort. On vous a en effet parlé récemment de Ao Ashi et Le Mandala de Feu, deux œuvres convaincantes qui ont permises à l’éditeur de se faire, déjà, une belle réputation. Mais il n’en reste pas là puisque débarque maintenant les deux premiers tomes de Chiruran, un shōnen qui s’inspire de personnages ayant réellement existé pour retracer une autre époque au Japon, celle où les Samouraïs étaient sur le point de disparaître. C’est un manga de Shinya Umemura (à qui l’on doit Valkyrie Apocalypse, dispo chez Ki-oon) à l’écriture et Eiji Hashimoto au dessin.

Cette critique a été rédigée suite à l’envoi d’un exemplaire en service presse par son éditeur. Note : Mangetsu est le nouveau label manga de Bragelonne, maison d’édition dont le directeur Stéphane Marsan a été mis en cause dans de nombreux témoignages d’anciennes collaboratrices l’accusant de harcèlement sexuel, suivi d’un silence assourdissant de l’éditeur. Suite à cette affaire, nous avions pris la décision de continuer à couvrir les œuvres publiées par la maison d’édition tout en inscrivant, à chaque fois, une note en début de critique pour informer sur la situation et rappeler notre soutien indéfectible aux victimes. Nous avons appris avec joie la mise à l’écart de Stéphane Marsan, la lutte interne des salarié·e·s pour réclamer un environnement de travail plus sain et surtout, que les victimes aient enfin pu être entendues. Pour en savoir plus : thread de Samantha Bailly et Mediapart.

1858, le Shogunat Tokugawa est sur la fin. Une époque faite de révolutions dans un Japon qui se transforme, où les Samouraïs perdent peu à peu la place qu’ils occupaient autrefois. Parmi eux, Toshizo Hijikata, un homme qui ne vit que pour une chose : démontrer qu’il est le plus fort. C’est ainsi qu’il rejoint une bande qui deviendra le Shinsen gumi, une milice composée de Samouraïs devenus légendaires.

La famille avant l’honneur

Le manga ne débute pas sous le Shogunat Tokugawa, mais plus tard. Une jeune femme part à la rencontre de Shinpachi Nagakura, un vieil homme pour lequel elle a plein de questions. Dernier survivant de cette époque, ancien membre du Shinsen gumi, il lui raconte l’histoire de ses compagnons et tout particulièrement celle de Toshizo Hijikata, présenté comme une tête brûlée, un homme impulsif qui a pourtant vite bouleversé la vie de ses compagnons. Ces personnages ont réellement existé : si le manga romance et réimagine l’histoire du Shinsen gumi, c’est une milice de samouraïs légendaire qui a façonné une partie de l’histoire du Japon. Menée, entre autre, par Toshizo Hijikata et Isami Kondo, la bande chassait les ennemis du Shogunat. Mais le manga n’en est pas encore-là, il raconte ses débuts, à une époque où ce n’est qu’une petite bande qui a bien du mal à se faire respecter, dont l’esprit de groupe et les valeurs sont vite mises à l’épreuve. Confrontés à une terrible menace, c’est là qu’ils se révèlent dans deux premiers tomes d’un manga fort en émotions, en racontant une histoire d’amitié, presque de famille, pour une bande qui réunit des hommes aux intérêts et aux ambitions très diverses. Le mangaka prend d’ailleurs de la hauteur sur son histoire en la racontant au travers du personnage de Shinpachi Nagakura, un vieux monsieur pas vraiment accueillant qui finit rapidement par prendre goût à l’idée de raconter l’histoire de ses compagnons de route. Un choix malin qui fait énormément de bien à la narration du manga, plutôt éloigné des shōnen plus classiques en abordant son récit comme une fresque historique, quand bien même de nombreuses scènes plus humoristiques nous renvoient aux codes du genre.

Ces deux premiers tomes s’attachent en effet à raconter avec retenue la manière dont s’est formée le groupe, autour d’un événement commun qui l’a fondé, comme un électrochoc pour des hommes pour la plupart désœuvrés, en quête d’un sens à leurs actes. Juste de quoi retrouver les bases du shōnen entre pouvoir de l’amitié et dépassement de soi, sans tomber dans des clichés qui auraient pu faire du mal aux prétentions d’une œuvre qui parvient à allier avec talent sa dimension historique et la fiction. S’il ne remplacera pas un livre d’histoire pour se renseigner sur la période tant on sent la volonté de s’écarter du chemin de l’Histoire pour la romancer, Chiruran n’en reste pas moins une belle fresque de ce qu’étaient ces personnes et leur époque, à un moment où l’existence des Samouraïs et du Shogunat allait être remise en cause. Un peu à la manière du Mandala de Feu, toujours chez Mangetsu, Chiruran est un témoin d’une période où des personnalités ont marqué l’histoire de leur pays en incarnant des traditions, des coutumes, des valeurs qui ont ensuite été largement reprises dans de nombreuses œuvres de fiction. Trouver cet équilibre entre l’imaginaire et la réalité n’était pas évident, mais Shinya Umemura propose un manga captivant et fort en émotions.

Aura et charisme

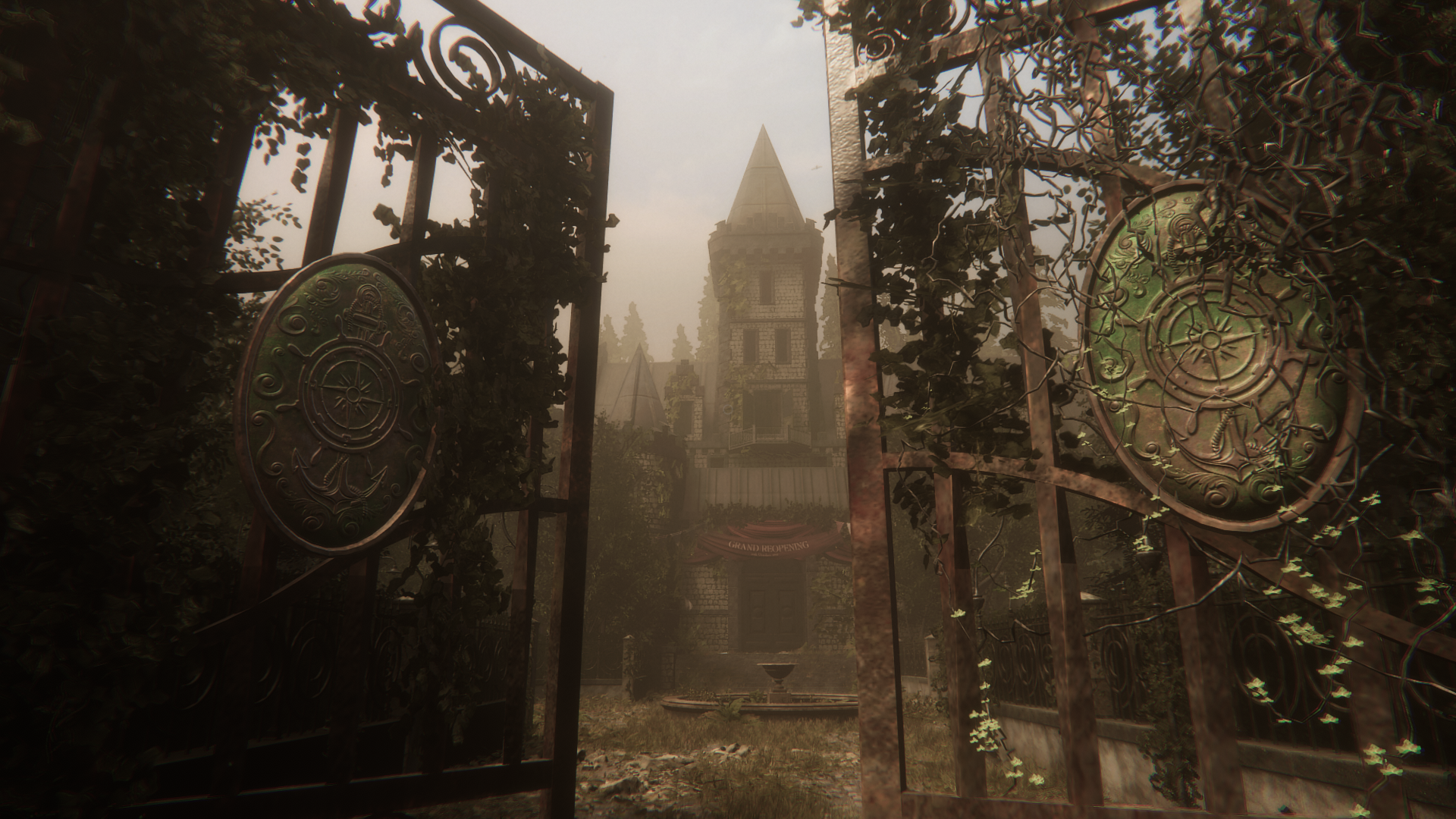

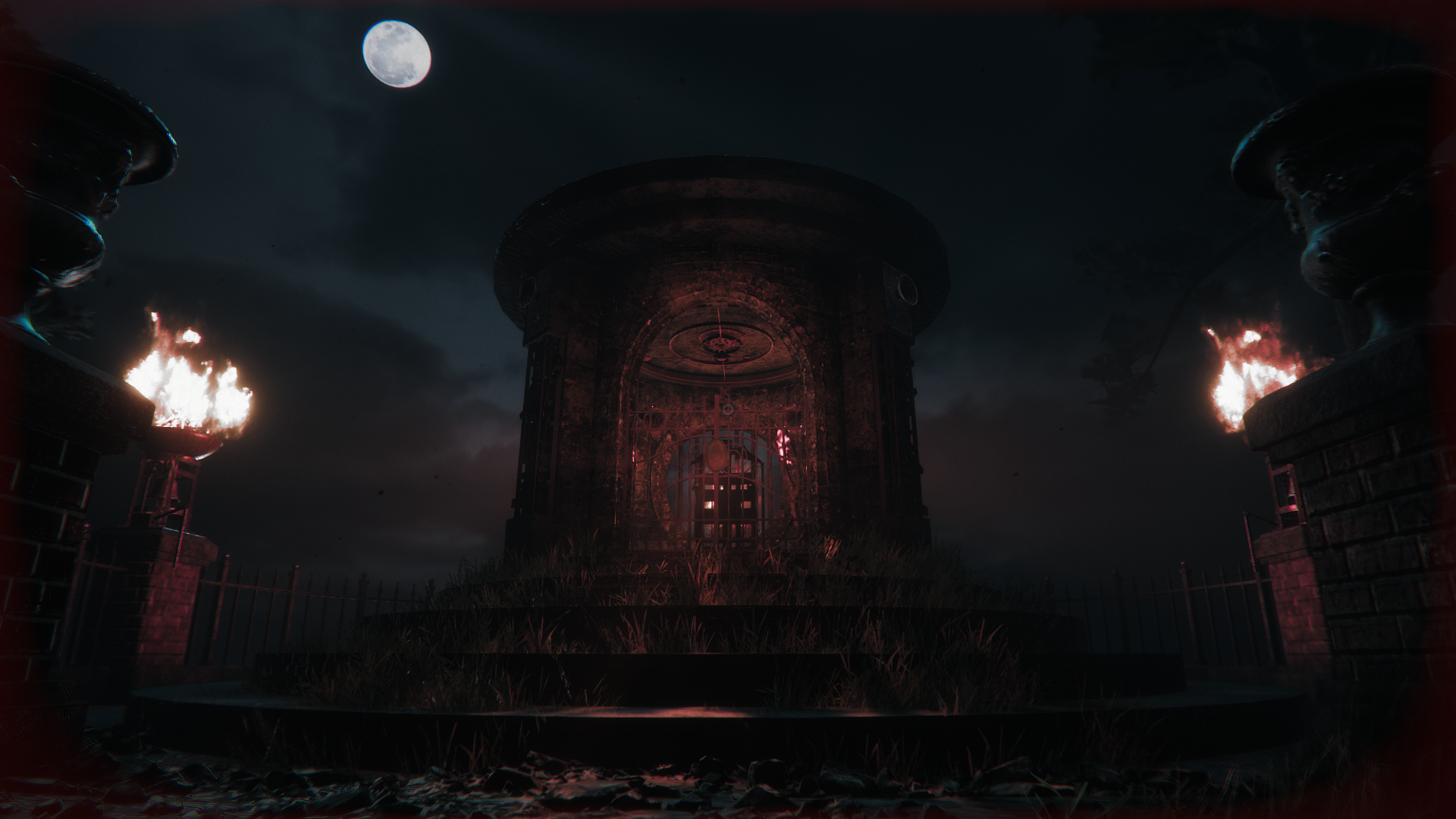

© 2010 By Eiji Hashimoto and Shinya Umemura

Des émotions que l’on doit en bonne partie à la place qu’offre l’auteur à ses personnages. Tous ses apprentis-samouraïs sont inspirés de personnages réels, ce qui leur confère évidemment une stature imposante. Mais c’est sa manière de les caractériser avec une force, une volonté et un passé souvent douloureux qui leur donne un certain charisme. Il y a d’ailleurs une volonté dans la mise en scène, proche de l’action, de toujours rechercher le moment qui offrira une image très « classe » des différents personnages. Un choix bien aidé par les superbes dessins de Eiji Hashimoto, notamment en ce qui concerne l’allure des personnages, mais aussi tout le travail abattu sur les environnements qui permettent d’inscrire le manga dans les deux époques qu’il raconte : l’avant et l’après chute du Shogunat.

Chiruran était un des titres que l’on attendait le moins dans le catalogue Mangetsu, il se révèle pourtant l’un des plus forts. Malin chaque fois qu’il aborde l’histoire du Japon et celle du Shinsen gumi, il offre une superbe fresque sur cette époque sans manquer d’y apporter une superbe tension dramatique avec des personnages charismatiques. Fort chaque fois qu’il raconte son époque, Chiruran est aussi une belle histoire de fraternité entre des samouraïs qui n’ont plus rien à perdre. Vivement la suite.

- Les tomes 1 et 2 de Chiruran sont disponibles depuis le 16 juin en librairie.