Jeune femme aussi étrange qu’avant-gardiste, Emily Dickinson naquit en 1830 au sein de la petite ville américaine d’Amherst, située dans le Massachusetts. À sa mort, survenue 55 ans plus tard, près de 2.000 poèmes furent découverts dans sa chambre. Disposant depuis d’une renommée internationale, ses écrits uniques en leurs genres se retrouvent à nouveau au centre de toutes les attentions grâce à la diffusion d’une série étonnante et pleinement dédiée à cette artiste à part qui les a imaginés il y a de cela près de 200 années. Un biopic original (et volontairement anachronique à bien des égards) qui se révèle tout aussi atypique que son héroïne titre. Bonne nouvelle, la diffusion de sa deuxième saison vient tout juste de débuter du côté de la plateforme d’un géant à la pomme croquée.

À de nombreuses reprises dans la série, La Mort en personne (Wiz Khalifa, plus élégant que jamais) presse Emily de la rejoindre pour quelques virées nocturnes… inspirantes. ©Apple (2019)

Le 1er novembre 2019, un nouveau venu rejoignait de plein fouet la grande bataille opposant les déjà nombreux géants du streaming : Apple TV+.

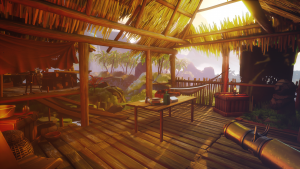

Terrain de jeu inédit pour l’entreprise californienne, cette plateforme premium débarquait alors avec une promesse en tête : l’unique présence en son sein de contenus originaux venant garnir un catalogue dans lequel tout était alors à construire.

Une prise de position pour le moins risquée qui s’accompagna de ce fait d’un lancement pour le moins famélique. Un catalogue restreint, mais relativement qualitatif, pouvant toutefois compter sur quelques têtes d’affiches de haute volée, notamment pour les castings de The Morning Show, See ou encore For All Mankind. Au milieu de ces mastodontes aux budgets conséquents, un tout autre projet, d’allure plus modeste, tira cependant son épingle du jeu en devenant un profond succès auprès d’un public inattendu.

Dickinson, c’est son nom, s’intéresse aux jeunes années de la poétesse Emily Dickinson, femme de lettre ingénieuse et farouche ayant vécu la quasi-entièreté de sa vie aux côtés de sa famille dans une demeure d’Amherst dans le Massachusetts. Au contraire des trois autres productions précédemment citées, la série, imaginée par Alena Smith, autrice et productrice ayant œuvrée sur The Affair, fit notamment le choix d’une diffusion en un seul tenant, publiant ses 10 épisodes en simultané donc de l’arrivée d’Apple TV+ sur le marché.

Quand le passé se conjugue au présent

À l’opposé de l’héroïne, Lavinia (Anna Baryshnikov), sa sœur, et Emily (Jane Krakowski), sa mère, se plient sans ménagement aux exigences de la société du XIXe. Les deux personnages sont également en première ligne de quelques-unes des séquences les plus drôles du show. ©Apple (2019)

Initiatrice d’un genre qui n’en n’était alors qu’à ses balbutiements (avant d’être repris entre autres par Netflix dans le succès maison « La Chronique des Bridgerton« , produit par Shonda Rhimes, et la plus confidentielle « Self Made : D’après la vie de Madame C.J. Walker« , portée par Octavia Spencer), Dickinson s’ose à mêler récits historiques, costumes soignés et thématiques sociétales d’époque avec une ébouriffante sélection de tubes hip-hop, de références à la pop culture moderne et autres apparitions étranges venant hanter le quotidien de son héroïne rebelle et habitée. Dépoussiérant l’histoire de la poésie (et de la Nouvelle-Angleterre), le projet ne cache pas sa volonté de séduire un public nouveau afin de lui faire découvrir une partie de la destinée de l’une des artistes les plus étonnantes de son ère. À cet effet, cela n’est pas un hasard si la jeune poétesse prend ici les traits d’Hailee Steinfeld, star montante du cinéma et de la musique pop, apparue aussi bien dans le True Grit des Frères Cohen, le teen-movie touchant et sarcastique The Edge of Seventeen, la saga musicale Pitch Perfect ou encore le blockbuster Bumblebee, déjà suivie par des dizaines de millions d’internautes sur les réseaux sociaux. La comédienne aux multiples facettes (et talents) délivre ici une fabuleuse prestation touchante, énergique et souvent drôle, ayant fini d’assoir la position d’Emily Dickinson au rang de possible modèle pour toute une génération de jeunes rêveuses et rêveurs un brin timides.

Près de deux siècles ont passé depuis sa venue au monde et pourtant Emily Dickinson nous fascine toujours autant grâce à ses innombrables écrits, tous uniques pour leur époque, mais aussi via le récit, minutieusement reconstitué par de multiples biographes, de sa destinée pour le moins contrastée.

Une vie en grande partie menée recluse quelques années après avoir suivi des études à l’académie d’Amherst et rejoint le séminaire féminin du Mont Holyoke. Un séjour, imaginé comme mouvementé, qu’elle finira par quitter au bout d’un court laps de temps pour retourner séjourner au sein de la maison familiale.

Une vie teintée de rencontres aussi, et de tragédies surtout, ayant fini de pousser une femme brillante à garder le silence durant toute son existence. Se retirant au fil des années du monde extérieur, voilà qu’elle se retrouve à ne sortir qu’à de rares occasions, le tout souvent vêtue exclusivement de blanc. Un rythme de vie et une allure qui n’auront fait qu’exacerber son image de personnalité étrange et marginale auprès du voisinage.

En vers et contre tous…

Une bande de jeunes qui organise des fêtes, parle féminisme, danse sur un tube de Lizzo et remet en question les thématiques du genre, cela n’a rien d’étonnant de nos jours, alors Dickinson a décidé de l’appliquer à la société conservatrice des années 1840. Comme espéré, le résultat est décapant. ©Apple (2019)

Marginale justement, la Emily Dickinson dépeinte par la série l’est tout autant. Défiant l’autorité autant que les conventions d’un XIXe siècle bien peu enclin à voir des femmes réussir par leurs propres moyens, elle entretient également deux relations des plus particulières. L’une amoureuse, avec Sue Gilbert (élégamment interprétée par la révélation Ella Hunt), future épouse orpheline de son grand frère, Austin Dickinson. L’autre, plus métaphorique et spirituelle, avec La Mort, la seule et l’unique. Une personnification spectrale de la faucheuse qui prend vie avec chic (et choc) sous les traits du rappeur Wiz Khalifa et apporte à la série une touche de fantastique bienvenue tout autant que d’innombrables réflexions macabres et décalées, déjà omniprésentes dans les nombreux écrits de la poétesse.

Transformée en icône queer, féministe et gothique à la psyché insoumise et décalée, la Emily Dickinson de notre époque se joue des clichés et des attentes d’une société conservatrice, désire la gloire tout autant qu’elle la rejette et s’exprime dans un argot contemporain à mille lieues de ce à quoi nous a habitués jusqu’alors l’art de la fiction historique. Dickinson est une série d’époque. De notre époque.

Pour autant, ses anachronismes aussi permanents que risqués ne font jamais preuve de superficialité et ne sont là que pour servir les besoins d’un récit engagé, mordant et impertinent qui se nourrit des poèmes de la jeune femme pour leur attribuer avec malice un tout nouveau sens de lecture.

Brillant et addictif, il fait également preuve d’une sincérité profonde à l’idée de réhabiliter aux yeux du plus grand nombre l’image d’un génie littéraire au féminin bien trop souvent évincé de l’histoire. Un pari somme toute réussi, tant son œuvre semble résonner aujourd’hui et plus que jamais auprès d’une communauté de fans renouvelée.

Désormais diffusée au rythme d’un épisode par semaine des suites du lancement de sa deuxième saison, la brillante et cathartique Dickinson est déjà assurée de revenir dans quelques mois pour une troisième fournée d’épisodes. Ceux-ci ont même été commandés à l’automne dernier, soit plusieurs mois avant la diffusion de la seconde partie de la série.

- La saison 1 de Dickinson est disponible dans son intégralité depuis le 1er novembre 2019 sur Apple TV+.

- La saison 2 est en cours de diffusion, au rythme d’un épisode par semaine, depuis le 08 janvier 2021, toujours sur Apple TV+.