The Pixel Hunt studio, studio parisien fort de déjà quelques succès (Enterre-moi, mon amour ; Inua, a story in ice and time), revient cette année avec le jeu The Wreck (littéralement, l’accident, mais qui évoque aussi le naufrage). Ce titre se propose sous la forme d’un visual novel interactif, à la direction artistique prononcée dès ses premières images de promotion. Le moins qu’on puisse dire, c’est que The Wreck ne vole pas le qualificatif de petite perle, tant son histoire est émouvante et aborde de multiples thèmes !

Ce test du jeu a été écrit après avoir testé le jeu sur Xbox Series S, suite à la proposition d’une clef numérique du jeu par Mylène / Konala @_Konala_.

Ext. Jour. La route de l’accident. L’histoire vue de l’extérieur

© The Wreck, The Pixel Hunt, 2023

L’écran-titre du jeu a l’originalité de se présenter sous la forme d’un écran d’ordinateur. Aux joueurs et aux joueuses de lancer l’histoire en ouvrant un nouveau document de texte, sur lequel s’inscriront tous les dialogues de l’aventure, à la manière d’un script de film ou de série. Car en effet, notre héroïne, Junon, écrit des textes pour de la publicité, des films, des séries. Elle a la trentaine et, on le comprend assez vite, pas mal de traumas et d’événements difficiles dans son passé. La vie ne se montre toujours pas tendre avec elle, puisqu’elle apprend que sa mère est aux urgences d’un hôpital. C’est à Junon que revient la responsabilité de choisir l’euthanasie ou l’acharnement thérapeutique pour celle qui lui a donné la vie.

Un choix difficile, quasiment impossible, qu’elle choisit de fuir, reprenant la voiture. Dès lors, le jeu va s’articuler autour de ce passage en voiture, qui finit en accident. Pendant la cavalcade, différents objets sortent des boîtes à gants et du sac de Junon, la faisant replonger dans des souvenirs qui amènent nouveaux dialogues et choix, la faisant rester un peu plus longtemps dans l’hôpital. Tout le jeu se construit autour de ce passage crucial, qui permettent ensuite de construire et de découvrir davantage notre héroïne au gré de sa mémoire et des instants importants qui lui reviennent.

Int. Jour. Hôpital. Les épreuves d’une vie. Du point de vue de Junon

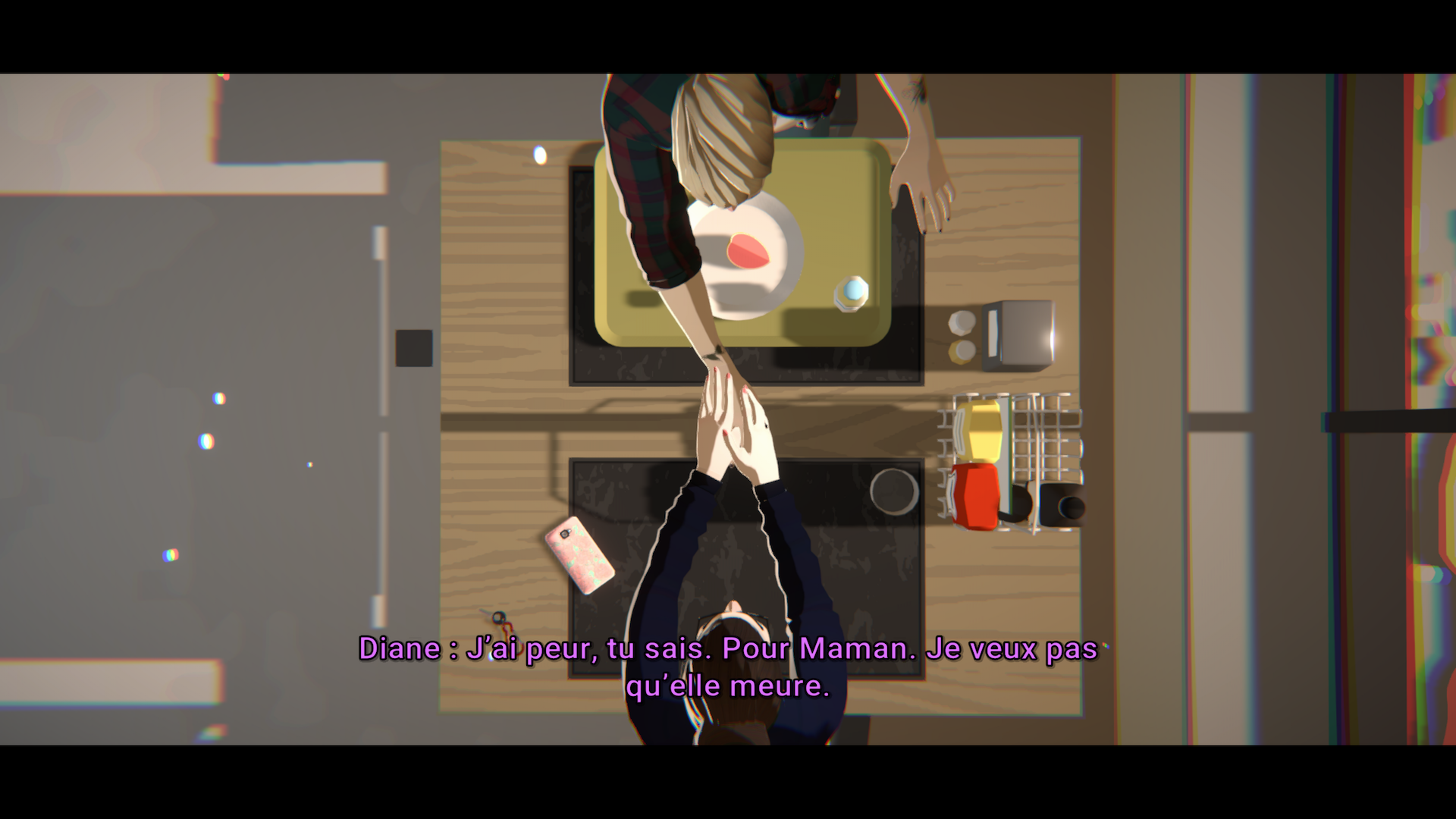

The Wreck parle d’un accident de voiture, et du naufrage qu’est la vie de notre narratrice. Je n’en dirai pas trop pour vous laisser le plaisir de la découverte, car l’histoire est très émouvante et peut se targuer d’aborder de nombreux sujets, assez difficiles. Il faut simplement savoir que Junon et sa sœur Diane (portant toutes les deux des prénoms de déesses grecques, figures de force plutôt indépendantes des hommes) ont été élevées par une mère artiste assez distante, Marie. Une éducation sans père, sans hommes, où ceux-ci sont d’ailleurs plutôt des menaces. Il en a résulté pour ces deux sœurs une vie rigoureuse, une vie où on leur a dit de tout construire et vivre surtout pour elles-mêmes, mais sans forcément apprendre à s’aimer. Voilà de quoi entretenir quelques traumas familiaux. Et si ce n’était que cela !

© The Wreck, The Pixel Hunt, 2023

The Wreck a d’autres nuances d’accident. Avec une écriture soignée au fil des flash-back, avec une mise en scène inventive, on traverse différents moments de la vie de Junon, des hauts comme des bas, qui pourront montrer la relation avec sa sœur, sa mère, son petit ami, son rapport à l’art, etc. Autant de moments-clés qui nous font en apprendre davantage sur les épreuves qu’elle a traversées et qui l’ont forgée, tant bien que mal. Une histoire « tranche de vie », presque, qui brasse au gré des dialogues la difficulté de s’ouvrir à l’autre, les rôles qu’on prend au sein d’une famille ou d’un couple, le ressenti face à la maternité, la capacité à aller de l’avant, la transmission d’un héritage à ses enfants. Et encore bien d’autres, très difficiles : la culpabilité du survivant, le deuil, les relations toxiques, les comportements autodestructeurs ou liées à nos personnalités, la dépression, le suicide.

Alors oui, le jeu n’est pas avare en thématiques lourdes et matures, avec une héroïne qui est passée par beaucoup de choses. Et c’est bien ce qui fait toute sa force. L’équipe derrière The Wreck parvient à aborder tous ces thèmes avec finesse et subtilité, en douceur, sans jamais plomber l’ambiance ni imposer ses réflexions en pleine face. Tout se fait par la qualité des dialogues, naturels à souhait, par des images, des symboliques. Évidemment, on en prend plein la gueule. Impossible de ne pas se reconnaître dans au moins une phrase, une situation, une scène. De ne pas repenser à une situation vécue ou un sentiment éprouvé. Le jeu met des mots limpides sur ces moments-là, parfois avec nuance, parfois au contraire avec des paroles crues et honnêtes, qui font résonance.

« Peut-être qu’il faudrait que t’arrêtes d’y penser. D’y penser comme ça, je veux dire. »

« Je veux pas. J’ai pas le droit. Si j’arrêtais d’y penser, ça serait comme si… Comme si je tuais encore. »

Ext. Jour. Le souvenir de la galerie d’art. Du point de vue des artistes

Il est déjà délicat de parler d’autant de sujets complexes et difficiles dans un jeu. On pourrait croire que The Wreck va lui aussi nous faire plonger dans la dépression. Mais c’est sans compter l’humour qui surgit toujours au bon moment, qui sait se montrer léger sans être intrusif ou déplacé. Junon vit des tas de choses difficiles, mais il lui arrive d’en rire, dans ses dialogues avec les autres. Et surtout, notre héroïne est aussi la voix-off qui nous sert de narratrice : la doubleuse Sharlit Deyzac fait là un travail d’orfèvre. Au début, sa voix choque, gêne, et je n’étais pas persuadée d’arriver à supporter son ironie ou sa manière de parler (comme une voix dans notre tête sans filtre) pendant les cinq heures du jeu. Puis, à chaque souvenir, chaque nouvelle entrée en voiture, on la retrouve, on s’attache à elle, à son rire, à ses comparaisons, à sa personnalité, à l’émotion dans sa voix. Très vite, elle devient proche de nous, et on décèle les craquements dans sa voix, les intonations qui nous font réaliser qu’elle a déjà pris une décision ou une autre, ou la manière dont elle se remet en cause. Un fabuleux travail qui donne tout son sel, toute son énergie, sa colère et son humour au jeu. Et les autres doubleurs et doubleuses ne sont pas en reste pour imposer leur personnage !

© The Wreck, The Pixel Hunt, 2023

La direction artistique est essentielle également pour percevoir la beauté et la difficulté de The Wreck. La forme du visual novel animé permet des plans souvent lumineux et un peu hors du temps, chatoyants et vaporeux à la fois, nous plongeant dans une atmosphère bien particulière. Lors des flash-back, les scènes se « rembobinent » comme sur une cassette, pour nous laisser découvrir des détails, des mots reflétant les pensées de Junon. Ce sont ces mots qui débloquent ensuite de nouveaux dialogues que nous pouvons choisir de suivre, et qui permettent de faire progresser l’histoire. Parfois, ces flash-back se renouvellent en se mêlant de photographies, comme une galerie d’instantanés se succédant, ou par des emboîtements dans une maison de poupées miniatures. La mise en scène est inventive et sert toujours à dessein la narration, de manière exemplaire. Et les accidents de voiture deviennent, eux, de plus en plus violents et brusques.

Un mot enfin, sur la musique du jeu. Elle est composée par Adrien Larouzée et demeure extrêmement plaisante à écouter, même en-dehors de la partie en cours. On se rend compte à quel point ses morceaux bercent et accompagnent l’histoire, parfois avec des morceaux un peu électro, d’autres beaucoup plus doux et paisibles au piano, ou avec des sons de la nature. Il en ressort une ambiance douce-amère, paisible et presque chill, qui contraste avec les révélations du jeu.

Noir. Ou blanc. Le mot de la FIN

The Wreck dissimule derrière sa direction artistique poétique et lumineuse, des sujets très peu abordés, difficiles et matures, qui ne peuvent que nous parler et faire mouche. Qui n’a pas perdu un être cher, vécu une dépression, senti que sa vie lui échappait, ou s’est relevé après une période difficile ? Mais ces thèmes, loin d’être écrasants, sont montrés avec une subtilité et une écriture aussi vive que douce, parfois avec douceur et dérision, parfois avec une frontalité honnête et douloureuse. Et quel plaisir, pour une fois, de trouver un jeu où l’héroïne, trentenaire, aborde d’autres sujets que ceux qu’on trouve habituellement dans d’autres titres, proposant des réflexions nouvelles.

Pas d’édulcoration, pas de mensonge pour ce jeu qui raconte l’histoire d’une Junon qui a choisi d’être froide plutôt que d’être blessée à vif par une empathie trop poignante. Un personnage auquel on s’attache, alors qu’il nous guide dans sa propre histoire et celle de sa famille. The Wreck est un récit entier, aussi tragique que drôle, crédible et honnête, assez pour qu’on s’y reconnaisse, de manière heureuse ou douloureuse. Il se livre corps et âme pour mieux nous frapper en plein cœur.

- The Wreck est disponible depuis le 14 mars 2023 sur PC, Xbox et Nintendo Switch.