Plus d’un an après la sortie de Tomie dont je faisais la critique sur Pod’culture, voilà l’opportunité de découvrir L’amour et la mort de JunjiI Ito. Les éditions Mangetsu continuent à publier l’œuvre de cet auteur dont l’horreur et plus spécialement le body horror sont la marque de fabrique. Et si j’avais apprécié Tomie sans pour autant être totalement enthousiasmée, avec L’amour et la mort, Junji Ito part cette fois sur des thématiques et des intrigues qui me plaisent beaucoup plus.

Cette critique a été rédigée après l’envoi d’un exemplaire presse par les éditions Mangetsu.

Cette fois, c’est sous forme de récits indépendants que se présente le manga, loin de l’anthologie d’histoires courtes avec Tomie et ses quelques personnages en fil conducteur. Quatre histoires, liées par le fantastique, les légendes urbaines, la douleur ou l’absurde. Et bien sûr, la mort et l’amour.

L’amour & la mort

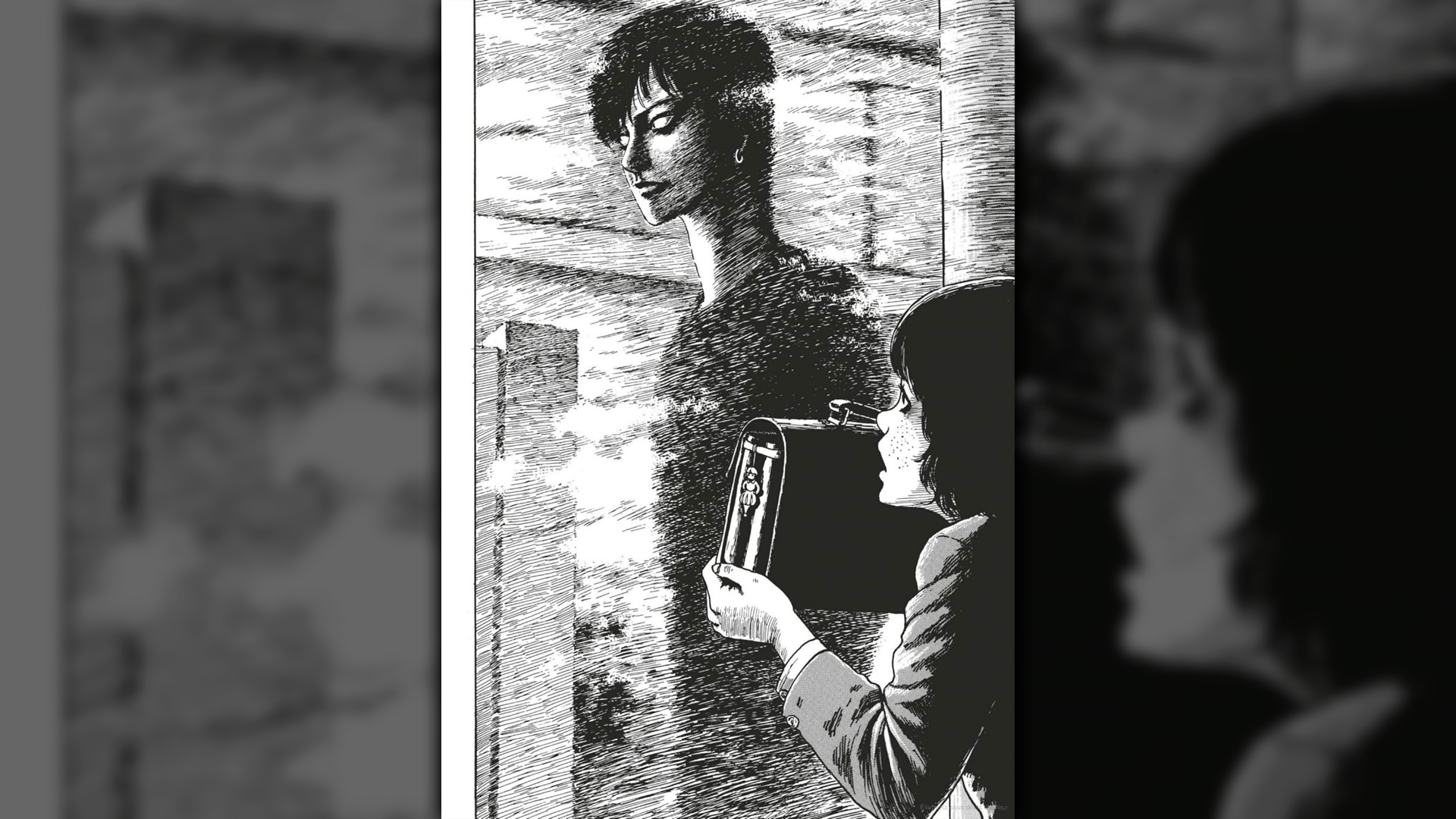

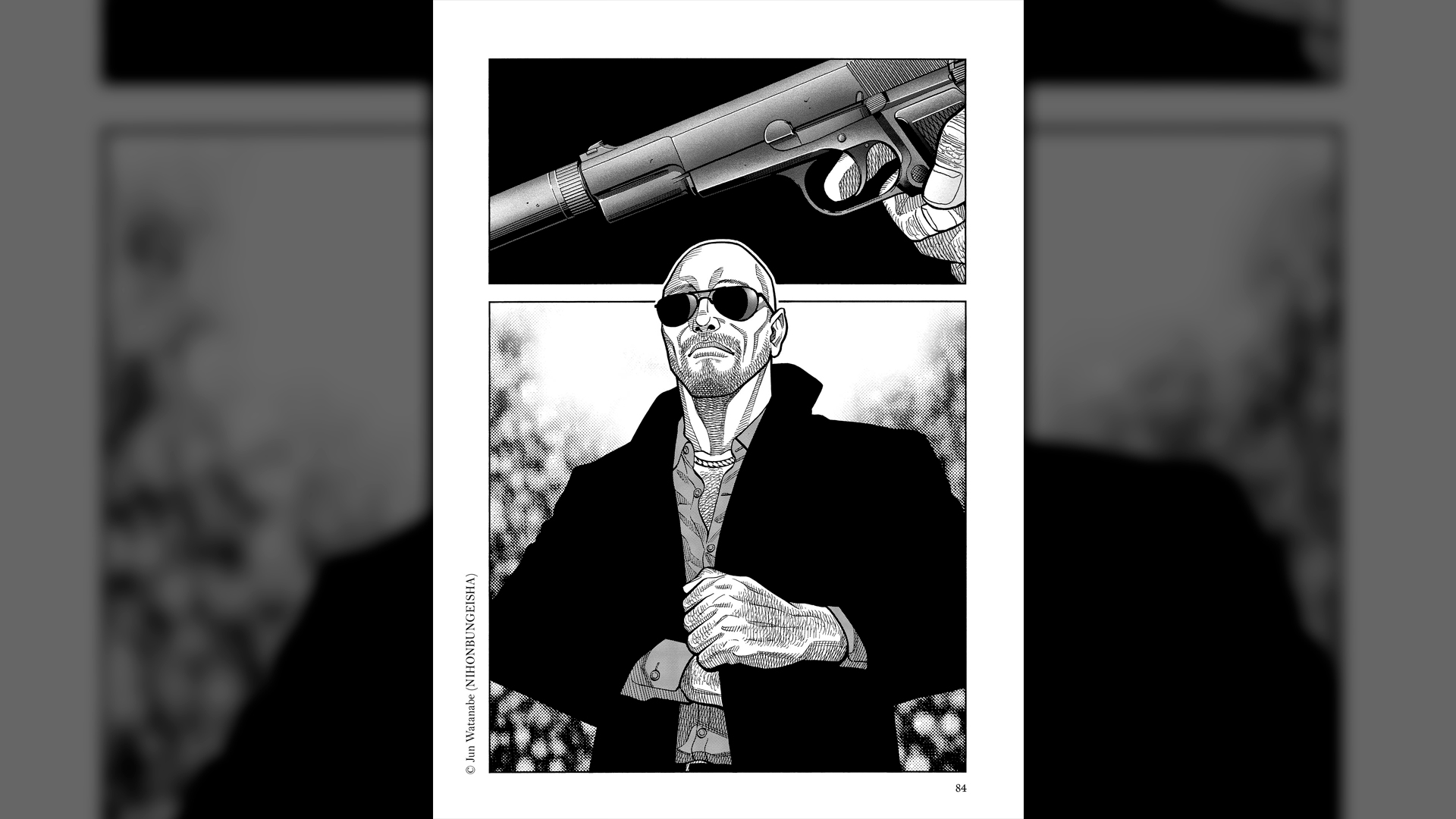

Débute bien entendu la plus longue histoire, sous forme de quatre chapitres et un épilogue, qui donne son titre au recueil. Ryûsuke, jeune lycéen, revient dans la ville de son enfance : Nazumi, perpétuellement plongée dans la brume. Le quotidien y serait terriblement banal, si depuis quelques temps ne se répandait pas la folie de l’oracle. Il s’agit d’une superstition qui consiste à se tenir caché au carrefour d’une rue et à demander à un passant de prédire son avenir – généralement amoureux.

Mais la superstition se transforme en légende urbaine terrifiante. De plus en plus de jeunes filles se faisant prédire l’avenir, commencent à apercevoir à ces carrefours un « beau jeune homme à la croisée des chemins », pâle et fantomatique, qui leur prédit fatalement des mauvais présages. De désespoir, celles qui ont le malheur de le croiser se tranchent la gorge et deviennent des fantômes errant dans le brouillard de Nazumi.

L’intrigue de L’amour et la mort mêle la superstition à un monde moderne. Une modernité où la rationalité n’est pourtant pas suffisante pour faire se rendre compte du danger de l’oracle et surtout, du « beau jeune homme », pour les innombrables lycéennes et autres personnes qui se retrouveront prises au piège. Les interrogations sur un amour futur deviennent funestes, transforment cette quête d’être désiré(e) en une obsession morbide. Être aimé(e), être adoré(e), voilà ce que réclament les victimes des prédictions du « beau jeune homme à la croisée du chemin ». Un souhait qui les mène à la mort et à l’autodestruction, dans une spirale infernale. Elles deviennent une masse grouillante et décharnée de fantômes réclamant l’amour. Parfois, c’est cette recherche constante de l’oracle qui mène à la mort, comme si la prédiction permettait de ne plus avoir à prendre ses propres décisions, à l’instar de la jeune femme du chapitre 2 de l’intrigue. Le désir de mort des personnages, prenant le pas sur le désir d’amour, se teinte de manipulation déterminée par les présages, finissant en autodestruction.

Comme une certaine ville de Silent Hill, Nazumi devient le théâtre des névroses et des amours tourmentées. Le héros, Ryûsuke, y voit ainsi le fantôme d’une erreur de son passé, d’un secret à expier. Une malédiction qui le pousse à essayer de combattre les funestes présages de l’être fantomatique et désespérément beau qui hante les rues. Ryûsuke devient alors une sorte de double de l’antagoniste de l’intrigue, cette fois bénéfique, offrant des conseils heureux aux passants venus se faire prédire l’avenir. Mais peut-être que son ennemi, étrangement similaire à lui, est depuis le début son Doppelgänger, en un affrontement entre lumière et ténèbres, entre mort et vie. Junji Ito insuffle une double interprétation à son récit au gré de multiples indices, lui permettant de gagner une nuance supplémentaire entre malédiction due aux erreurs du héros et volonté de rédemption.

L’amour et la mort propose ainsi aussi bien un récit sur la culpabilité, que sur la folie de l’amour qui peut mener à l’autodestruction, tout en revêtant le manteau de la légende urbaine. Un contraste entre fantastique et réel qui renforce le côté tragique et humain de cette histoire, et en rend les images délicieusement glaçantes. Car l’horreur, elle est bien dans le dessin de ces vies tranchées en pure perte, dans ces fantômes décharnés qui se décomposent, en quête d’une réponse ou d’un désir qui ne sera jamais assouvi.

L’étrange fratrie Hikizuri

Deuxième récit du recueil, il est sans doute celui qui m’a le moins intéressée, peut-être qu’il frôle le plus l’absurde et détonne après le charme effrayant de L’amour et la mort. Voyez la fratrie Hikizuri comme une sorte de famille Addams à la japonaise : vous obtiendrez une histoire grotesque et affreuse, doté d’un humour répugnant.

Aucun membre ou presque de la fratrie Hikizuri n’est à sauver, tant tous et toutes se révèlent plus affreux les uns que les autres par cruauté et plaisir d’une manipulation gratuite. Que ce soit en séduisant un lycéen, en faisant semblant d’invoquer des fantômes de la famille, ces frères et sœurs tourment et persécutent sans âme, de façon déjantée par moments, mais surtout avec un profond sens du vice. Il est bien difficile d’éprouver un quelconque attachement pour eux dans cette histoire absurde et grotesque.

La maison des douleurs fantômes

Autre récit glaçant dans la lignée du premier de ce recueil, La maison des douleurs fantômes s’attarde sur l’étrange demeure où vivent deux parents et leur fils. Ce dernier souffre de douleurs poignantes, qui, peu à peu, se sont étendues à différents endroits de la maison, immatérielles. Les parents engagent alors plusieurs hommes, dont le narrateur, pour soigner ces douleurs d’un couloir et d’une pièce à l’autre. Une histoire complètement fantastique par excellence et au concept original.

Évidemment, cela devientvite en cauchemar quand l’histoire se transforme en huis-clos et que chacun dans la demeure commence à négliger ses propres blessures, par rapport au mal ambiant subi par le fils du maître de maison. Un enfermement qui ne peut que mal tourner, faisant de l’histoire une métaphore de la présence de la douleur fantôme de chacun. comme une hypersensibilité à la souffrance des autres, qui prendrait soudainement vie… Une histoire là encore glaçante et qui donne le vertige à la lecture.

Les côtes

Encore dans la lignée de l’histoire précédente, Les côtes part d’une interrogation : jusqu’à quel point aller pour s’assurer la beauté, à ses yeux et aux yeux des autres ? Ici, l’héroïne, Yuki, est tellement obsédée par son tour de taille et par le fait de devenir la miss d’un concours de beauté, qu’elle est prête à se faire enlever une côte pour obtenir une silhouette parfaite. Mais cette action n’est pas sans conséquence, et la miss avant elle aurait pu lui dire… Alors, l’opération chirurgicale devient le jeu d’un spectre malsain, mais dont je ne dirais pas plus pour garder l’horreur de la chute.

Là encore, l’aspect effrayant avec la présence du fantôme est en contraste avec la modernité du récit, le rendant encore plus saisissant. La critique de la quête obsessionnelle de la beauté se mêle de surnaturel et d’horreur à corps littéralement ouvert, comme sait si bien le faire Junji Ito.

Conclusion

Que ce soit par la quête de la beauté (Les côtes), de l’amour (L’amour et la mort) ou d’un désir de guérison (La maison des douleurs fantômes), Junji Ito possède un véritable talent pour mettre en exergue un désir qui contamine et envahit ses personnages, au point de les mener à l’obsession et l’autodestruction. Il s’en sert évidemment pour dénoncer certains travers de société, mais surtout pour en faire des histoires glaçantes, où la légende urbaine et les spectres continuent à effrayer, y compris dans une société rationnelle. Ses intrigues laissent une large place au body horror, à la décomposition et aux effets gore. Mais dans la noirceur de ses récits il y a aussi parfois un humour absurde (L’étrange fratrie Hikizuri) ou encore une certaine lueur d’espoir, comme dans le récit homonyme du recueil. A l’instar d’un excellent recueil de nouvelles glaçantes, les récits de L’amour et la mort laissent une impression durable, bien après la lecture !

- L’amour & la Mort est disponible en librairie depuis le 1er février aux éditions Mangetsu.