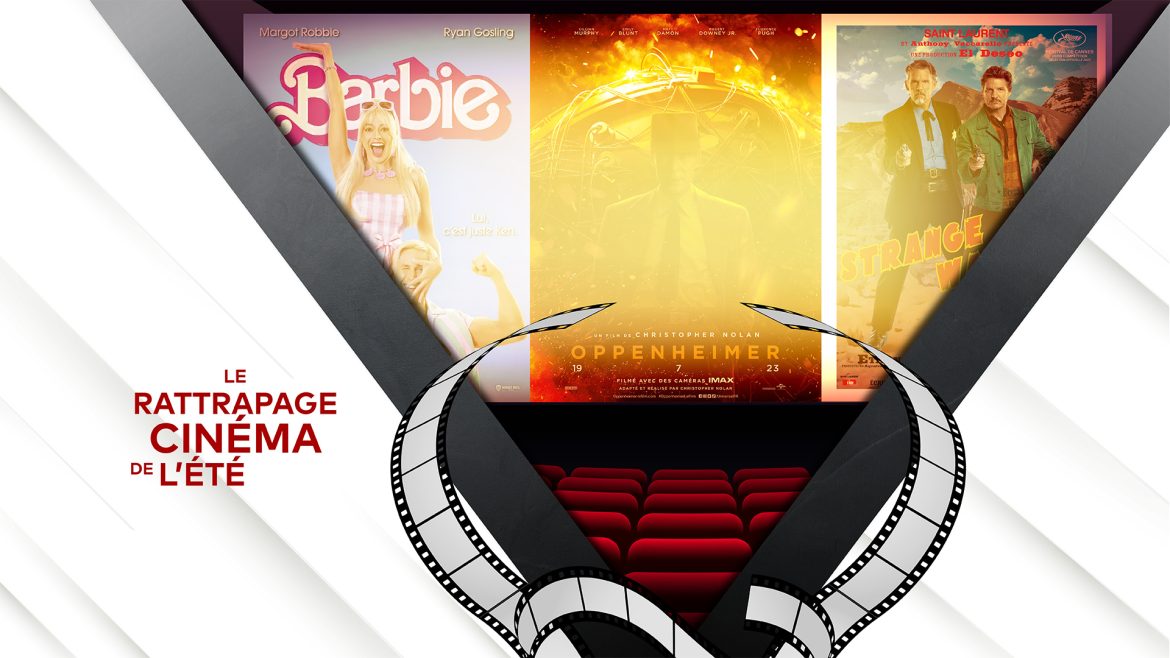

Ce fut un été agité, mais pluvieux. Je n’avais de toute façon pas besoin de prétexte pour aller voir quelques films ayant défrayé la chronique, ou d’autres plus intimistes qui me faisaient de l’œil depuis quelques temps. Pour célébrer la rentrée, revenons donc sur quelques films sortis durant les mois de juillet et août 2023.

Oppenheimer (C. Nolan, 19/07)

C’est bien connu, Oppenheimer fait partie des plus grands succès de l’été, voire de l’année. Le dernier film de Christopher Nolan met en scène Cillian Murphy, dans le rôle du scientifique ayant inventé la bombe atomique, dans les années 40. Si on a beaucoup entendu parler d’une scène imitant la fameuse explosion nucléaire ; Oppenheimer n’a rien d’un film d’action. Il s’agit d’un biopic plutôt classique, qui flirte avec les codes du documentaire tant il est froid, verbeux et – justement – documenté ! Il faut donc bien s’accrocher durant ces trois heures de dialogues imprégnées d’une ambiance de thriller psychologique. Si je ne tiendrai pas forcément à le revoir, il est indéniable qu’Oppenheimer est un long-métrage aussi intéressant que maîtrisé. D’ailleurs, certaines idées de narration et de mise en scène sont si délicieuses et marquantes, qu’elles perdurent dans l’esprit. A mon sens, l’utilisation du noir et blanc durant les scènes dites plus objectives, n’était pas nécessaire, tant les scènes les plus subjectives sont parlantes. Le malaise d’Oppenheimer est alors extrêmement palpable, même si le long-métrage ne cherche heureusement pas à en faire un martyre. Outre C. Murphy, Oppenheimer dispose d’un casting composé de visages connus comme Emily Blunt, Matt Damon, Kenneth Branagh, Gary Oldman et encore beaucoup d’autres, ne se contentant parfois que de simples apparitions. On ne s’en plaindra pas, tant cela permet de mieux mémoriser les figures d’une flopée de personnages historiques. J’accorderais toutefois une mention spéciale à Robert Downey Jr, qui incarne fort bien les sales types. Comme je le disais plus tôt, Oppenheimer n’est pas un film que je reverrais, spontanément ; mais il n’a pas dérobé son succès.

Barbie (G. Gerwing, 19/07)

Barbie est sorti le même jour qu’Oppenheimer, ce qui a incité les réseaux sociaux à fantasmer un duel étonnant entre les deux longs-métrages. Il est inutile de présenter ce célèbre jouet, paru en 1959. Je ne l’aurais jamais deviné, mais Barbie est une figure féministe, car elle est la première poupée à représenter une femme, et non un bébé ; signe que les petites filles ne devaient pas forcément aspirer à devenir des mères. C’est sur ce postulat que naît le film de Greta Gerwing, dans lequel Barbie et Ken vivent une existence de rêve, à Barbieland. Les deux poupées, respectivement incarnées par Margot Robbie et Ryan Gosling vont toutefois connaître une crise existentielle, qui va les expulser dans le vrai monde. Bien. Je vais maintenant essayer de trouver des qualités à Barbie. Le casting fait le café, certaines séquences musicales restent en tête et les décors comme la photographie sont particulièrement soignés. Barbie est assurément doté d’un joli esthétisme. En dehors de cela, j’avoue être restée plutôt imperméable au scénario ou à l’humour. Barbie a beau être un film sans prise de tête, il est parvenu à ébranler ma suspension consentie de l’incrédulité. Ce n’est pas parce qu’il y a des éléments dits merveilleux que les règles internes au monde doivent être illogiques. Barbieland possède plusieurs Barbie et Ken différents, correspondant aux multiples itérations de jouets sorties au cours des années. Soit. Mais la Barbie classique, incarnée par Margot Robbie, ne possède qu’une seule propriétaire dans le monde réel. Vraiment ? Alors qu’il s’agit certainement de la version la plus vendue ? Et puis, pourquoi personne ne s’étonne de rien, quand elle débarque dans la réalité ? Comment fonctionne le portail dimensionnel, au juste ? Bref, arrêtons-nous de réfléchir. Même ainsi, je n’ai trouvé le film ni particulièrement drôle, ni particulièrement satirique ou subversif. Si le message féministe est palpable et bienvenu, il ne fait – à mon sens – qu’enfoncer des portes ouvertes. A vrai dire, beaucoup de plaisanteries ou de discours semblent ni plus ni moins extraits de tout ce qu’on lit sur Twitter (ou devrais-je dire X ?) depuis quelques années. Will Ferrell lui-même n’est pas si corrosif. Si je n’ai personnellement pas adhéré à Barbie et que, selon moi, Oppenheimer remporte de loin le duel fantasmé ; cela ne vous empêche bien sûr pas de vous forger votre propre avis.

Strange way of life & La voix humaine (P. Almodóvar, 16/08)

Dans le cadre de « L’expérience Almodóvar », deux moyens-métrages (durant 30 min chacun) sont sortis au cinéma, au mois d’août. Le premier film projeté, Strange way of life, met en scène Pedro Pascal et Ethan Hawke, deux cowboys qui se retrouvent vingt-cinq ans après une histoire d’amour ayant duré deux mois. Cela n’empêchera pas les deux hommes de régler des comptes. Le réalisateur espagnol s’est lancé dans ce projet, motivé par l’idée que très peu de westerns comportent une relation homosexuelle ; Le secret de Brokeback Mountain mettant après tout en scène des bergers. C’est donc avec un plaisir non dissimulé que l’on regarde Pedrol Pascal et Ethan Hawke vivre une relation ambiguë. Strange way of life est un moyen-métrage efficace, dont je regrette toutefois la fin abrupte. J’aurais malgré tout tendance à le conseiller.

La voix humaine est le deuxième moyen-métrage projeté dans le cadre de « L’expérience Almodóvar ». Il s’agit d’une adaptation libre de la pièce de théâtre éponyme, écrite par Jean Cocteau. On retrouve donc Tilda Swinton dans la peau d’une femme venant de vivre une rupture amoureuse. Elle attend, désespérément, dans son appartement, que son ex vienne chercher ses affaires. Or, elle devra se contenter d’un appel téléphonique. Non seulement La voix humaine est un huis-clos, mais c’est aussi un monologue. Si cela donne une atmosphère perturbante, force est de constater que le rythme est maîtrisé, grâce aux éléments de mise en scène et à la performance très juste de Tilda Swinton. Cerise sur le gâteau, le moyen-métrage montre si peu de choses qu’il laisse, sur certains points, libre cours à l’interprétation. En effet, même si le costume laissé par l’ex du personnage principal semble masculin, plusieurs indices laissent imaginer qu’il pourrait aussi s’agir d’une femme.

Le dernier voyage du Demeter (A. Øvredal, 23/08)

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce film d’horreur sans prétention est probablement mon visionnage favori de l’été. Il n’est après tout pas interdit d’éprouver quelque plaisir coupable. Le postulat est assez original dans la mesure où ce film n’adapte qu’une toute petite partie du roman Dracula, de Bram Stoker. Il s’agit de la traversée du Demeter, bateau dans lequel repose un Dracula moribond, entre les Carpates et l’Angleterre. Le patriarche des vampires va toutefois regagner du poil de la bête, en tuant les membres de l’équipage, les uns après les autres. D’entrée de jeu, le destin des personnages est donc scellé. Le dernier voyage du Demeter ne cache pas qu’il s’inspire d’Alien (1979). On retrouve en effet une ambiance de huis-clos, dans lequel des personnages bien identifiables vont être confrontés à une force qui les gouverne de loin. Clemens (C. Hawking) a obtenu son diplôme de médecine, bien que personne ne veuille l’embaucher, en raison de sa couleur de peau. C’est ainsi qu’il se retrouve plongé dans le Demeter, où son esprit cartésien sera mis à rude épreuve. L’équipage trouve rapidement Anna (A. Franciosi), une passagère clandestine tombée évanouie dans la cale. Certains s’indignent car une présence féminine, sur un navire, est supposée porter malheur. Or, pour une fois, on ne peut guère les démentir. On retrouve d’autres personnages plutôt marquants comme Toby (W. Norman), le petit-fils du capitaine. Le capitaine, parlons-en, car c’est un réel plaisir de revoir Liam Cunningham, interprète de Davos dans Game of Thrones. Mais on retrouve peut-être avec plus de plaisir encore Javier Botet, acteur espagnol abonné aux films d’horreur, en raison de sa silhouette si particulière due au syndrome de Marfan. Ajoutez un peu de maquillage et d’éléments de mise en scène, et son Dracula est réellement oppressant. Force est de constater que Le dernier voyage du Demeter dispose d’une ambiance et d’un esthétisme parfois très réussis. On regrettera toutefois un manque de suspense et surtout de scènes vraiment angoissantes ou marquantes. Le dernier voyage du Demeter est une bonne petite surprise, qui manque hélas d’ambition ou de maîtrise pour réellement marquer. Un plaisir coupable, en définitive.

Conclusion

Tout le monde s’est rué au cinéma pour voir Oppenheimer et Barbie, durant l’été. Pourquoi pas ? Le premier m’a moyennement passionnée et le deuxième ne m’a pas du tout convaincue. Je ne peux toutefois que reconnaître l’ingéniosité de l’un, et l’originalité de l’autre. D’autres films, méconnus, méritent aussi un peu de curiosité, comme les deux moyens-métrages de Pedro Almodóvar, qui avaient après tout été projetés lors du Festival de Cannes. Enfin, Le dernier voyage de Demeter ne propose rien de révolutionnaire, tout en ayant un postulat et une ambiance intéressants. Sans être transcendant, il est injustement boudé. Comme toujours, en dépit des humbles conseils prodigués, n’hésitez pas à vous plonger dans les salles obscures, pour vous forger votre propre avis.