Jonathan Hickman est l’un des auteurs de comics les plus en vue de ces dernières années. Faiseur de mondes, il s’est notamment fait remarquer pour la qualité de ses univers, qu’il s’agisse d’œuvres indépendantes, comme East of West, ou plus récemment l’immense succès critique House of X/Powers of X chez Marvel où il réinventait à sa sauce l’univers des X-Men qui commençait à prendre la poussière. Alors chaque fois qu’il revient avec une œuvre originale, la curiosité est de mise, et le moins que l’on puisse dire c’est que Decorum, la série en deux tomes qu’il réalise avec le dessinateur Mike Huddleston dont il est question dans cette chronique, ne déroge pas à la règle : Hickman a une imagination débordante.

L’assassinat est-il un art ?

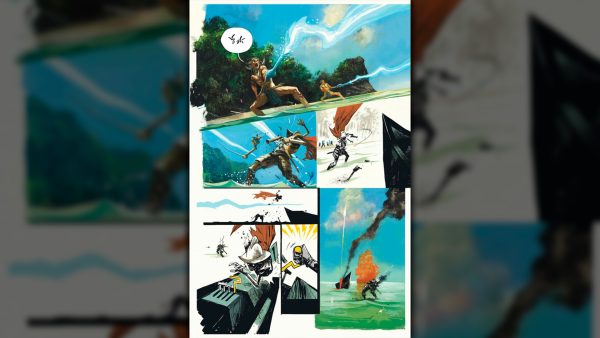

Hickman et Huddleston abordent Decorum avec une liberté totale. Le duo s’affranchit des contraintes habituelles des comics et livrent une œuvre atypique. Il y a des choix esthétiques forts, une audace qui fait plaisir et une volonté évidente de lier très fortement l’histoire aux nombreux styles visuels des planches. Car le comics est à la limite du surréalisme parfois, avec une esthétique difficile à appréhender, où rien ne semble faire sens. Les pages se suivent mais ne se ressemblent jamais, avec des dessins qui se réinventent sans cesse. Le comics joue avec ses couleurs, en gratifiant certains personnages de couleurs vives tandis que d’autres restent invariablement dans le noir et blanc. Et il joue aussi avec les lignes, entre des dessins crayonnés par ici, des peintures par là, du numérique moderne ailleurs. Parfois, c’est un papier vieilli en guise de fond à des dessins qui ne semblent être que des brouillons, tandis que d’autres pages ressemblent à des artworks que l’on pourrait parfaitement retrouver dans un travail de recherche visuel avant le tournage d’un film ou la création d’un jeu vidéo. Certaines scènes éblouissent par des couleurs vives, les décors alternent entre densité et minimalisme, à tel point que l’on s’y perd au premier abord, une conséquence recherchée par le duo qui ne manque pas de jouer avec une narration complexe, pleine d’embranchements qui ressemblent à un grand puzzle, des pièces balancées ici et là sans trop de liant avant de tout rassembler dans son deuxième tome.

Mais cette narration atypique et désordonnée ne provoque pourtant aucune lassitude. Car Decorum parvient à maintenir la curiosité, et arrive à provoquer un attachement presque immédiat à ses premiers personnages identifiables. C’est-à-dire deux femmes, l’une est une assassine accomplie qui travaille pour une drôle d’organisation d’assassines exclusivement féminines, l’autre devient vite son apprentie. Elles évoluent dans un monde qui ressemble finalement un peu à celui de toutes les dystopies de science-fiction : un futur où humain·e·s et aliens se côtoient, tandis que de grandes corporations s’assurent de maintenir les peuples sous leur contrôle. Un monde où les personnes malades sont cryogénisées afin de maintenir leurs corps tel quel le temps que l’on trouve un remède, un traitement qui les ramènera à la vie. Mais les maintenir dans cette forme est payant, un coût qui pèse sur les finances de la famille survivante, un montant démesuré entièrement dépendant du bon vouloir d’une corporation. Ce qui motive l’apprentie à se laisser guider vers cette organisation d’assassines afin de gagner de quoi faire subsister sa famille cryogénisée. Les motivations sont simples, avant de vite prendre une tournure qui dépasse tout le monde, mais je n’en dirai pas plus, tout est révélé dans le deuxième tome qui sert de conclusion à cette courte série de comics.

Le comics comme terrain d’essai

C’est évidemment un bon choix d’avoir recentré l’intrigue sur quelque chose de plus classique, dans la forme narrative, dans le deuxième tome afin de lever le voile sur les mystères du premier. Car cet univers a beaucoup de choses à offrir, en parlant de considérations religieuses d’un monde du futur partagé entre vie organique et IA, avec cette organisation d’assassines qui semble occuper une place prépondérante dans la société, et surtout le chemin parcouru par une apprentie assassine qui doit apprendre à faire corps avec sa mission. Cela permet de recentrer une narration qui ne s’embarrasse pas à tout expliquer, et qui le fait plutôt au travers d’images, d’interludes entre deux chapitres où l’auteur écrit quelques lignes pour expliquer l’objectif d’une organisation ou l’histoire d’une planète. Ce mode de récit offre une dynamique assez incroyable et rare pour le genre, prouvant que Jonathan Hickman avait avant tout l’intention de se servir de Decorum pour montrer, et se convaincre peut-être, qu’il reste encore énormément de choses à explorer et à essayer dans les comics. Rien n’est figé, et en poussant les potards de leur imagination et de leur créativité à fond, le duo formé par Hickman et Huddleston offre avec Decorum quelque chose d’assez unique, tant sur sa manière de raconter l’histoire que pour la beauté de ses planches. C’est une approche ambitieuse, captivante, à condition d’accepter de se laisser porter par la recherche d’un comics atypique, sans ossature, qui est capable de changer du tout au tout d’une page à l’autre.

Il y a des moments comme ça où tout semble s’aligner, où l’audace et l’ambition rencontrent une créativité qui parvient à trouver le bon équilibre. Decorum aurait pu n’être qu’un gloubi-boulga d’idées sans grand intérêt, mais Hickman et Huddleston arrivent à trouver une fine limite entre la réinvention de leur propre œuvre d’une page à l’autre et le liant invariablement nécessaire pour reconstituer le grand puzzle de leur histoire. C’est non seulement intéressant avec des dialogues réussis et un développement passionnant pour leurs héroïnes, mais aussi le comics se permet de montrer tout l’étendu des talents d’un Mike Huddleston qui alterne les styles de dessin, qui joue avec les couleurs et qui offre à Decorum sa plus grande qualité : son univers visuel. Pas nécessairement simple à aborder car il exige de ses lecteur·ice·s d’abandonner leurs idées préconçues sur la manière de raconter une histoire et de la mettre en image dans un comics, il se révèle toutefois, au long de ses deux tomes, d’une générosité assez géniale pour celleux qui se laisseraient tenter par cette curieuse expérience.

- Les deux tomes de Decorum sont disponibles en librairie aux éditions Urban Comics.