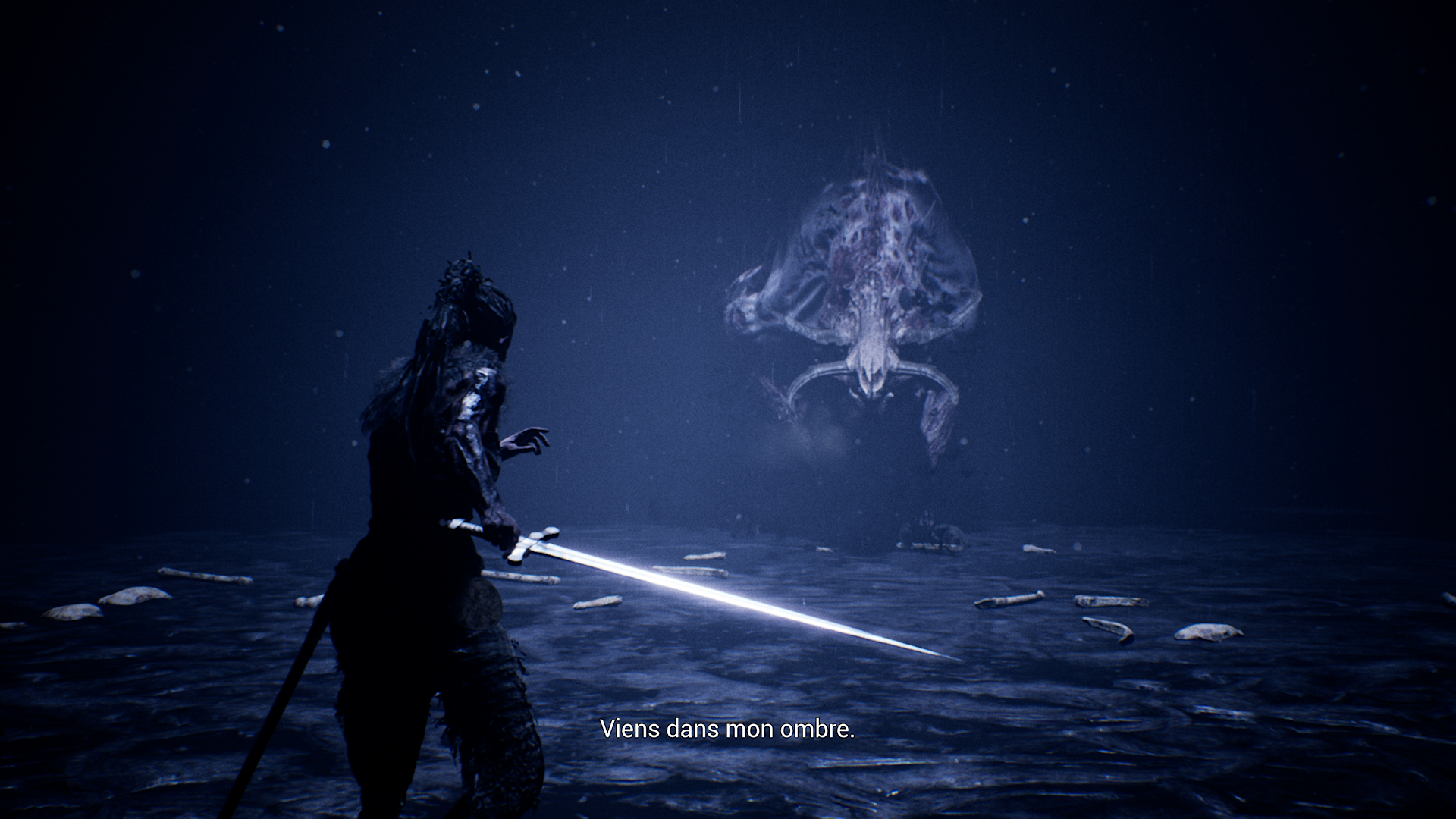

Ça y est. Je suis au bord du précipice qui me mènera à l’affrontement final contre le mal qui ronge le royaume d’Hyrule. L’aboutissement d’un long voyage qui aura duré des mois. Je suis sur le point d’en finir avec cette histoire déjà légendaire. Et pourtant j’ai peur. Pas de l’entité à l’origine de la corruption qui menace ces terres, non. J’ai peur que ça se termine. Je ressens un inexplicable poids dans le ventre à l’idée que mon épopée s’achève. Je sais déjà que quand je reposerai la manette, je me sentirai comme vide. Parce que je sais que ce que j’ai vécu pendant cent-vingt heures de jeu avec The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, c’est très rare. C’est le genre d’expérience qui vient s’installer en toi sans prévenir, qui vient te faire ressentir des choses que tu n’imaginais pas. Qui vient te surprendre, et te rendre heureux d’appartenir à la même époque qu’un chef-d’œuvre. Mais qui vient également te dire que tu ne pourras plus vivre un truc aussi fou une deuxième fois. Qu’au moment où tu te rends compte de l’immensité des instants traversés, ceux-ci appartiennent déjà à un passé que tu ne peux plus que chérir, et caresser avec nostalgie.

© 2023 Nintendo. All Rights Reserved.

Je n’ai pas envie d’aller affronter une énième fois l’avatar du néant, la troisième pièce de la trinité à l’origine de la mythologie de la légende de Zelda. A la place, je voudrais vous proposer de revenir avec moi dans cette aventure. Mon aventure. Les deux épisodes de la série sur Switch ont cela de distinct qu’ils permettent à tout un chacun de vivre sa propre histoire, au rythme qui lui siéra. En cela, la mienne présentera sans doute des points communs avec celles d’autres joueurs et joueuses, ne serait-ce que via les passages obligatoires qui jalonneront la progression au sein de la quête principale. Mais il y aura aussi des moments uniques. Ces fulgurances de lucidité, des impromptus improbables, des émerveillements de découverte et de contemplation qui n’appartiendront qu’à moi. Je pourrais d’ailleurs les garder jalousement pour moi, craignant qu’ils ne perdent de leur superbe lorsqu’ils auront été partagés. Mais je pense au contraire qu’il est important de les raconter, et de les faire vivre. Car quelqu’un d’autre ne les aura pas vécus, tandis que d’autres auront vécu quelque chose d’approchant. Dans les deux cas, cela créera du lien. Ce récit nous aura rapproché.

Acte 1 – Appréhension

Et dire qu’au départ le jeu m’intimidait. Très sincèrement j’hésitais à lancer Tears of the Kingdom. Parce que l’avis général semblait le considérer comme un DLC géant de Breath of the Wild, qui optimisait et ajoutait du contenu à ce jeu qui a changé la manière de considérer ce qu’est un « Monde ouvert ». Les critiques étaient parfois dithyrambiques, mais il est compliqué de faire confiance à un.e fan de la licence lorsqu’il ou elle parle d’un jeu Zelda, en ce que souvent, l’affect et l’attachement à cet univers prennent le dessus sur les qualités du jeu. D’autant plus que je ne me considère pas, à titre personnel comme un « fan de Zelda ». J’aime beaucoup ces jeux, qui ont en partie bercé mon enfance, mon adolescence, et ma vie d’adulte. Je les place en haute estime, en ce que ces titres, à l’instar des jeux Mario 3D (64, Sunshine, Galaxy, Odyssey), ont à cœur de proposer un niveau de qualité et de créativité au sommet de ce que le Jeu Vidéo peut offrir à chaque époque. J’avais été très impressionné par Breath of the Wild, par sa capacité à me donner le goût de l’aventure et du voyage. Moi qui avait plutôt tendance à m’ennuyer dans les open worlds et à suivre aveuglément le chemin balisé par les différentes quêtes. J’avais beaucoup apprécié visiter cette nouvelle version d’Hyrule, repensée pour que chaque coin de la carte regorge de pistes qui attirent le regard, et viennent titiller notre curiosité. Mais au bout d’une soixantaine d’heures, repu et satisfait, j’étais sans regret allé terminer la quête principale, et dit au revoir à ce jeu. Si j’ai joué littéralement deux fois plus à Tears of the Kingdom, vous vous doutez bien que je suis très vite revenu sur mon postulat. On est dans les derniers jours de 2023, et pour la première fois, je lance le jeu.

© 2023 Nintendo. All Rights Reserved.

Les débuts ont été difficiles. Dès les premières minutes de jeu, le scénario se met en branle et nous propulse dans ce que sera Zelda TOTK : Un jeu complexe. Les nombreuses actions possibles se superposent au fur et à mesure d’un tutoriel très habilement habillé, mais d’un tutoriel quand même. Il est en effet absolument nécessaire pour moi de prendre mon temps sur cette première île, dont le design mené avec toute la minutie et toute la science à laquelle Nintendo nous a habitué, permet de se familiariser avec les contrôles et les nouveaux pouvoirs offerts par cette suite. A mon niveau je redécouvre littéralement le jeu. Breath of the Wild remonte à bien des années. Je n’y ai pas touché depuis. J’ai tout oublié. Je dois tout réapprendre et en même temps appréhender le niveau de liberté offert par l’emprise, l’infiltration, la rétrospective ou l’amalgame. Niveau de liberté que je mettrai d’ailleurs plusieurs dizaines d’heures à découvrir, tant ces nouveaux pouvoirs témoignent, à mon sens, d’un niveau de génie rarement atteint dans l’art du game design. Je meurs aussi, pas mal de fois. Je vois plusieurs fois l’écran de Game Over durant mes premières heures de jeu, et ça m’inquiète un peu. J’ai le sentiment que le jeu est difficile, que je ne suis pas bon. J’ai peur de ne pas m’amuser et de passer à côté de ce que tout le monde trouve exceptionnel. Au moment où je lance le jeu, je dois également finir Tales of Arise. Quelques jours plus tard sans avoir touché TOTK, je suis à nouveau saisi de craintes pas très rationnelles. Il va falloir se remettre au jeu, se souvenir ou redécouvrir tous les raccourcis manette pour accéder à chaque sous-menu, chaque manipulation pour gérer les combats. J’y vais un peu à reculons, mais j’y retourne. Parce qu’il le faut bien.

Acte 2 – Confiance

© 2023 Nintendo. All Rights Reserved.

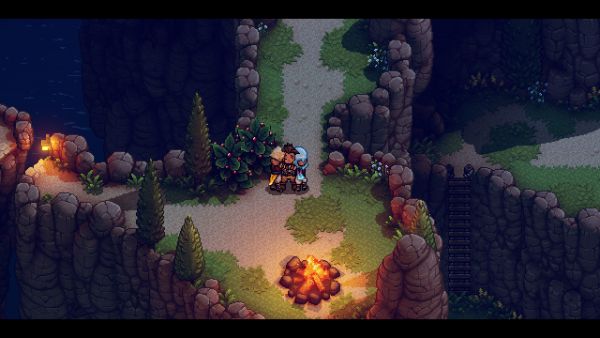

Au fond le meilleur remède à ces craintes qui m’ont accompagné lors des mes premiers pas dans cette nouvelle version d’Hyrule c’est la confiance. Confiance en mes amis d’abord, qui m’ont offert de précieux conseils pour la prise en main du jeu sur un certain nombre d’aspects, ou sur quelle piste je devrais suivre en premier « parce que ce que tu auras à la fin c’est quand même vachement pratique ». Ces conseils m’ont permis de ne pas trop me disperser une fois de retour sur la terre ferme. Parce que j’ai un problème : Une carte du monde incomplète, ça me trigger. Et dans un jeu comme les Zelda sur Switch, où tu peux techniquement aller où tu veux, la première quête que je me fixe, c’est celle d’aller activer toutes les tours d’observation. Au moins comme ça, ce sera fait et j’aurai des points de voyage rapide à peu près où je veux. Vous vous en doutez c’est clairement pas la meilleure chose à faire lorsqu’on débarque dans le monde nu comme un ver et avec trois cœurs pour seule barre de vie. Mais c’est que ce que je décide de faire, passant à côté de quêtes élémentaires, accessibles simplement dans le fort de guet, ce hub central dans lequel on reviendra souvent, et qui m’auraient appris beaucoup de choses sur le fonctionnement du jeu, en plus de me donner quelques matériaux intéressants, des pistes pour des quêtes annexes plus avancées, et des fonctions d’ergonomies qui auraient pu m’accompagner tout au long de mon aventure. Mais non, moi je suis parti bille en tête en bon cartographe que je suis. Peu importe si j’ai récupéré la fonction de radar à sanctuaires ou à trésors littéralement au bout de 100 heures de jeu. J’ai fait confiance. Je me suis convaincu que le jeu sera assez bien fait pour que, quoi que je fasse, et peu importe l’ordre dans lequel je le ferai, j’allais m’amuser.

Et j’ai eu raison. Et c’est absolument fou que le jeu m’ait donné raison. Chaque instant passé sur ce jeu m’a fait prendre conscience, de manière viscérale, à quel point il a été bien pensé, bien construit et bien réalisé. Chaque moment dans le jeu te laisse le choix, pour que tu puisses l’aborder à ta manière. « Tu veux construire des trucs ? Tu peux. Tu veux y aller à l’aventure et te taper ta meilleure randonnée ? Tu peux. Tu veux tricher gentiment, et essayer de passer l’obstacle d’une manière qui n’a probablement pas été prévue pour ça ? Tu peux aussi. Tu fais ce que tu veux, on te fait confiance. Tant que tu t’amuses, on a rien à y redire. On a mis des routes sur la carte. Si tu les empruntes, tu vas croiser plein de monde. Toutes ces personnes vont te transmettre des informations, vont te parler de lieux où tu devrais peut-être aller ou te donner des idées sur ce que tu pourrais combiner grâce aux pouvoirs dont tu disposes. Tu verras aussi des panoramas qu’on a placés là juste pour toi, juste pour les gens qui vont faire le jeu à pied, en suivant les routes. Tout le jeu peut être fait comme ça. » Pardon à vous, équipe vaillante ayant pensé, développé et réalisé tout ça juste pour moi, mais j’ai pas fait ça du tout. J’ai grimpé n’importe comment, je suis passé à côté de mille trucs. Mes panoramas je les ai découverts par hasard, alors que je marchais sur des crêtes de montagne, après être passé par le village piaf quand même, parce que la tenue pour résister au froid c’est vital, ou alors que je naviguais sur une embarcation claquée au sol composée d’une planche de bois et d’un ventilateur. Alors que j’aurais pu prendre le temps. Apprendre à construire, vivre avec les hyliens qui m’auraient transmis leur savoir-faire. Mais vous m’avez fait confiance pour m’amuser comme je le voulais. Et moi je vous ai fait confiance, en me disant que j’avais votre autorisation pour faire n’importe quoi.

Acte 3 – Liberté

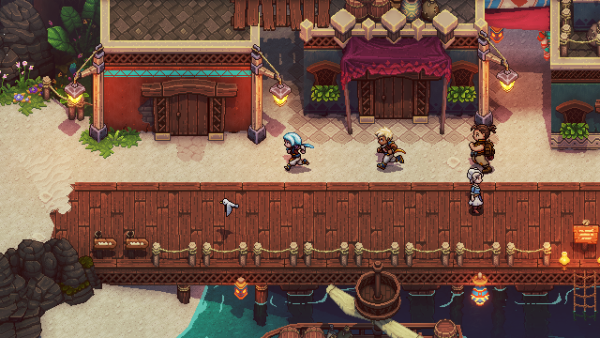

Et malgré mon parcours un peu chaotique j’ai fini par comprendre. J’ai fini par récupérer (beaucoup trop tard) le pouvoir du Duplicata qui a littéralement changé le jeu auquel j’étais en train de jouer. J’ai fini par visiter les différents relais et les différents villages d’Hyrule. Je l’avais déjà fait dans BOTW, mais comme j’avais tout oublié, je les ai redécouverts, avec leur folklore, leur personnalité et surtout leurs habitants et habitantes. J’ai fait beaucoup trop tard les quêtes de Penn qui m’ont permis de récupérer la tenue de batracien et son adhérence salvatrice, qui m’aurait bien aidé à gravir ce vieux mur humide pour lequel j’ai passé une heure à chercher les lézards adhésio et me faire un remède nul qui au final n’a pas tant aidé que ça, avec pour toute récompense un fagot de cinq flèches en bois. Autant dire rien du tout. J’ai aussi eu la curiosité d’aller voir ces énormes ruines à l’ouest du désert Gerudo. J’ai lu le journal de cet archéologue plein d’espoir et j’ai suivi la piste qu’il avait laissée avec des pommes de pin. Je n’en dis pas plus, mais j’ai fini par vivre un très grand moment de Jeu Vidéo en avançant dans cette quête, que je pourrais résumer par l’adjectif « aérien ». Déterminant fut aussi le moment où j’ai compris que ce qui allait faire la force d’une arme, c’est surtout la qualité du matériel que l’on va amalgamer sur sa base (bâton plus ou moins long ou simple épée ou lance). A partir de là, j’ai compris qu’il allait falloir vaincre quelques ennemis puissants pour avoir des armes plutôt fortes, et tuer d’autres monstres du même niveau plus facilement, pour accumuler des ressources de meilleure qualité, et ainsi de suite. En récupérant quelques armures de meilleure facture, j’ai pu résister de mieux en mieux aux attaques adverses, tout en jouant de mieux en mieux avec le timing des boucliers et des esquives pour m’assurer la victoire avec un peu plus de panache.

© 2023 Nintendo. All Rights Reserved.

En enchaînant les différents sanctuaires, ma maîtrise des différents pouvoirs était mise à l’épreuve. Mes capacités de construction s’amélioraient, tout comme l’ingéniosité dont j’avais l’impression de faire preuve à chaque fois que j’aidais un panneau de Boulieh à ne pas tomber. En fin de compte j’y gagnais vingt rubis et des boulettes de riz, mais j’étais heureux de le faire, juste pour créer la compilation de planches la plus iconoclaste afin de soutenir ces pancartes à la physique douteuse. J’ai pris tout aussi tardivement mes marques dans l’immensité du souterrain, dans lequel j’ai par la suite passé beaucoup trop de temps, captivé par l’ambiance et les horreurs merveilleuses que l’on peut y trouver. Pour le plaisir de rendre la lumière à ces terres où l’obscurité règne en maître. Et pour les fragments de sonium aussi. Particulièrement importants si l’on veut augmenter la capacité de sa batterie soneau, que je n’ai commencé à améliorer qu’après plusieurs dizaines d’heures de jeu (puisque j’avais allègrement sauté les quêtes du début du jeu, qui m’auraient appris à le faire dès le départ…). Ainsi, sans m’en rendre compte, hypnotisé par la sécrétion continue de dopamine dans mon petit cerveau, provoquée par les récompenses que l’on trouve à chaque coin de plaine ou de colline, j’avais progressivement apprivoisé ce monde. J’y étais maintenant comme chez moi. Libre. Je l’étais déjà depuis des semaines, mais vint un moment où je l’ai ressenti au fond de moi. J’étais bien à Hyrule. Je n’avais plus peur, j’étais pleinement à l’aise, en contrôle de cette aventure à laquelle je pouvais encore plus imprimer mon rythme. Compléter ce que je souhaitais compléter. Partager de très grands moments de narration vidéoludique ou simplement de modestes conclusions de quêtes, émouvantes comme les petits riens de la vie peuvent l’être. J’ai également mené à bien la quête principale, rencontré à nouveau les quatre grands peuples que

sont les piafs, les gorons, les zora et les gerudo. Sans oublier les sheikah qui restent malgré tout centraux dans toute cette histoire. Indirectement j’ai découvert les soneau (qu’ils sont beaux), à travers l’histoire de Rauru (mon gars sur) et Mineru (quelle classe), et leur rôle dans ce qui est aujourd’hui le royaume que j’ai arpenté. J’ai suivi le flow, j’ai accompli des exploits que seul le chevalier de la légende, le protecteur de Zelda pouvait accomplir. Jusqu’à ce que je finisse par me retrouver là où j’en suis…

Conclusion

© 2023 Nintendo. All Rights Reserved.

En fin de compte j’en suis toujours au même point. Sur ce rebord, avant le dernier affrontement. J’ai toujours peur que ça se termine. Et pourtant c’est moi qui vais faire le choix de sauter pour atterrir dans l’arène. Je vais y aller, je vais vaincre. Je vais terminer le jeu. Ou plutôt je vais accepter d’en avoir terminé avec le jeu. C’est très différent. A mon humble avis on ne peut pas terminer The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Lorsqu’on considère le jeu dans son ensemble, l’expression « terminer le jeu » perd tout son sens. Il y a tout simplement trop de choses. Tellement de choses qu’accepter de passer à côté de certaines d’entre elles pour en avoir vécu d’autres est un passage aussi nécessaire dans le jeu que dans la vie réelle. Faire TOTK à 100% cela relève de la volonté du « gamer » de contrôler son expérience jusqu’au bout, ou de l’abandon du « fan », qui considère que cette licence qui lui a tant donné mérite que celui-ci en essore tout le contenu disponible et qui veut vivre jusqu’à la dernière seconde l’intégralité de tous les moments que cette immense fresque peut lui offrir. Même si ça implique aller à la découverte du cinquante-huitième puits, de la cent-trente-neuvième quête annexe, de la cent-vingtième racine ou du cent-cinquante-deuxième sanctuaire…et même jusqu’à la millième noix korogu. Mon histoire avec cette série, ma situation personnelle, le temps que je peux consacrer à un jeu vidéo…aucun de ces éléments ne me permettent de passer encore cent-vingt heures de plus dans Zelda TOTK. Et ça me va parfaitement.

Car même ces chiffres, qui donnent déjà le vertige, ne suffisent pas à rendre hommage au souci du détail absurde des personnes qui ont fait ce jeu. Chaque dialogue, chaque PNJ qui a ses habitudes et ses trajets, chaque lieu fourmille de vie, et renferme ses propres secrets. Chaque puzzle, chaque élément disposé ça et là a fait l’objet d’une réflexion, d’un travail de game design destiné à nous faire croire que tout ça n’a pas été conçu spécifiquement pour qu’on s’amuse. Et Dieu sait que ça marche. Qu’est-ce qu’on s’amuse. Tout n’est que jeu. Si certain.es ont fait le reproche à ce jeu que rien n’est vraiment important, j’ai préféré prendre le revers de cette affirmation. C’est vrai que sur le papier, rien n’est indispensable pour finir la quête principale, si ce n’est de suivre la quête principale. De ce fait, tout ce qu’on vit autour, qui va constituer l’immense majorité de ce qu’on vivra dans le jeu, ce sont tout simplement des cadeaux. Des invitations à retrouver une âme d’enfant, capable de s’attacher à n’importe qui, n’importe quoi. A aller vivre une aventure à l’autre bout du jardin, juste parce qu’il y aura peut-être quelque chose. Y’aura peut-être rien non plus. Mais au moins, on l’aura vécu.

Allez je vous laisse. J’ai un boss final à occire (et une déprime post-chef-d’œuvre à encaisser).

- The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est sorti sur Nintendo Switch le 12 mai 2023. J’y ai joué du 27 décembre 2023 au 20 mai 2024.