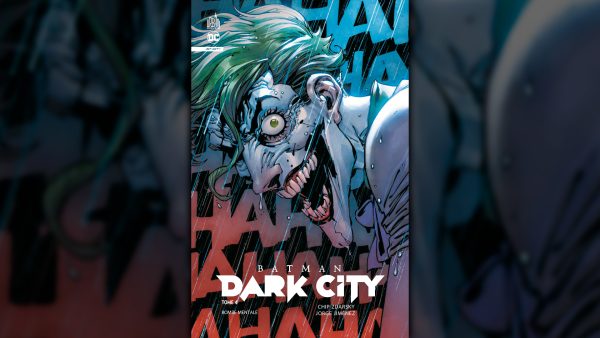

La véritable surprise qui venait avec la relance de l’univers DC sous l’ère intitulée Infinite, c’était d’écarter du haut de l’affiche le Joker. Éternel némésis de Batman et extrêmement populaire, le clown de Gotham avait disparu après quelques tomes d’une série qui lui était consacrée dans les premiers mois de cette nouvelle ère. Le mois dernier (AJOUTER LIEN DC INFINITE 24) esquissait déjà un retour dans la série Batman Dark City de Chip Zdarksy, et les choses se confirment ce mois-ci avec le one-shot Joker : L’homme qui cessa de rire, tandis que l’on retrouve la suite de Dawn of JSA et le premier tome d’une série consacrée au Pingouin, autre vilain de Gotham qui se faisait discret.

Cette chronique a été écrite suite à l’envoi d’exemplaires par l’éditeur.

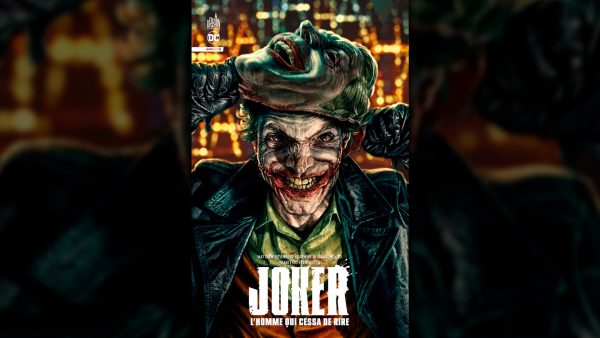

Joker : L’homme qui cessa de rire, un retour en fanfare

Cette longue période sans le Joker a fait beaucoup de bien à l’univers DC, qui avait fini par y devenir trop dépendant face au succès du personnage. Cela a permis d’explorer d’autres vilains, mais aussi de laisser une plus grande liberté narrative aux auteur·ices passé·es sur les comics de la Bat-famille, qui n’étaient plus lié·es par un personnage qui prenait beaucoup de place. Pour autant, l’ombre du clown n’a cessé de planer sur Gotham, avec des clins d’oeil ici et là, et des références à son exil à l’autre bout du monde. Il est temps, pour lui, de faire son retour, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est très surprenant. On découvre en effet un Joker qui ne rit plus, qui a perdu le goût de la farce, et qui découvre même être copié par un faux Joker à l’autre bout des États-Unis. Suite directe du Joker Infinite de James Tynion IV, c’est un personnage encore affecté par les évènements du comics qui se dévoile à nous, dans un récit à deux niveaux, suivant les deux Joker, sans parvenir à distinguer le vrai du faux. Difficile de dire lequel est l’original et lequel est la copie, l’auteur Matthew Rosenberg se faisant un malin plaisir à confondre les scènes et mélanger les deux récits pour ajouter de la confusion à l’incompréhension. Comme une visite dans l’esprit torturé du Joker, L’homme qui cessa de rire est une oeuvre difficile à appréhender, qui peine sûrement à affirmer ses idées pendant une bonne partie du comics (qui est quand même un beau pavé de 488 pages), quitte à parfois nous perdre en route. Mais c’est au moment où tout commence à faire sens que l’on se dit que le voyage valait le coup, dans son dernier tiers, au moment où l’action s’envenime et où le rôle joué par chacun des deux Joker commence à être plus clair. C’est un retour à la hauteur du personnage : torturé, farfelu, à mi-chemin entre la mauvaise blague et la peur. Un récit violent, sans concession avec l’influence du clown sur Gotham, qui redonne une place prépondérante au personnage et plonge dans son esprit détraqué. Le réel et le fantasme se mélangent, et cela permet même au dessinateur Carmine di Giandomenico de se faire plaisir avec une mise en scène astucieuse qui joue sur la décomposition du récit en deux lieux différents mais à l’action simultanée.

Les douze numéros que compte cette série sont entrecoupés d’un certain nombre de numéros « backups » où l’on retrouve notamment Francesco Francavilla au dessin. De très courts récits, des séquences loufoques qui racontent des épisodes de la vie du Joker, des fois où il tente de trouver le grand amour auprès de Giganta, ou bien de celle qui le mène à se présenter à la présidentielle des États-Unis avec ses acolytes Gaggy et Jack Macaque. C’est barré, mais ça offre un vent d’air frais plutôt sympathique en plus de bien s’intégrer dans le récit principal qui pose question sur l’état psychique du Joker après son très long exile. Enfin, le récit se conclut sur deux épisodes de Knight Terrors, ce fameux évènement d’il y a quelques mois qui explorait les cauchemars des personnages DC. Pour le cauchemar du Joker, inévitablement, c’est l’imagination d’un monde où il tue Batman. Perdant à cette occasion sa raison d’être, alors qu’il n’a plus personne à terroriser. Pas inintéressants, ces deux numéros prennent assez peu de risques en explorant l’éternel lien qui existe entre le justicier et le vilain, mais ça fonctionne bien.

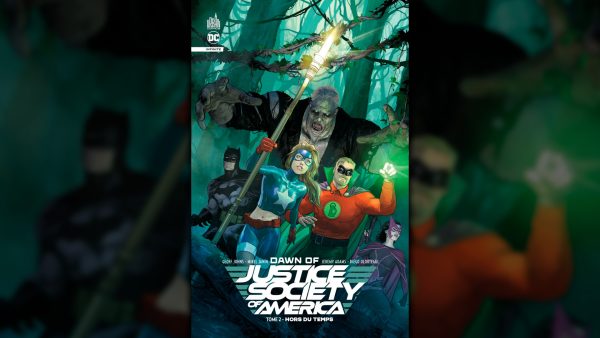

Dawn of JSA – Tome 2, un bon nazi est un nazi mort

Comme à l’accoutumée dans la collection des « Dawn of », ce deuxième tome consacré à la Société de Justice d’Amérique propose deux récits distincts, mais qui finissent par se rejoindre tant le premier sert le second. On commence ainsi avec Jay Garrick: The Flash, en six numéros, un comics écrit par Jeremy Adams et mis en image par Diego Olortegui. L’auteur qui a longtemps écrit sur l’univers des bolides dans cette ère Infinite de DC s’intéresse cette fois-ci à celui par qui tout a commencé, Jay Garrick, le Flash le plus kitsch. Pour autant, au-delà de son aspect très rétro, le récit reste fondamentalement dramatique. Puisqu’il y raconte la découverte de Judy, fille de Jay Garrick, dont ce dernier avait purement et simplement oublié l’existence à cause d’une machination dans l’espace-temps d’un certain Docteur Élément. Si les ficelles narratives sont grosses et qu’il faut conserver une certaine légèreté propre à l’époque que l’histoire raconte, celle de l’âge d’or des comics, il n’en est pas moins fun de voir cette histoire un peu improbable avec un arrière goût plutôt sympathique de « méchant de la semaine ». Peut-être inconséquent sur l’univers DC, il s’avère toutefois nécessaire pour aborder au mieux la suite du comics, à savoir la suite de la série principale Justice Society of America de Geoff Johns à l’écriture et Mikel Janin puis Marco Santucci aux dessins.

Et là, les choses ne sont pas moins kitsch. On y parle d’un super-nazi qui traverse l’espace et le temps (oui, aussi) pour éliminer toutes les émanations de la Société de Justice après avoir conclu un pacte avec le diable, un arc narratif déjà mis en bouche dans le premier tome. Pour se débarrasser de la menace, Helena, la fille d’une union entre Batman et Catwoman, devenue une réinvention de la Huntress que l’on connaissait historiquement du côté de DC. Là aussi, l’histoire fonctionne bien, c’est rythmé, sûrement pas bien fin ni mémorable, mais on reste dans l’esprit de comics à l’ancienne, pour le meilleur. L’ensemble se termine sur un arc narratif revenant aux acolytes oublié·es, sauvé·es par Stargirl dans le premier tome. Des personnages qui assistaient autrefois des héros et héroïnes, un récit qui interroge sur la place laissée aux personnages secondaires. Moins réussis que le reste, ces derniers numéros parviennent toutefois à surfer sur l’esprit bon enfant du reste du comics.

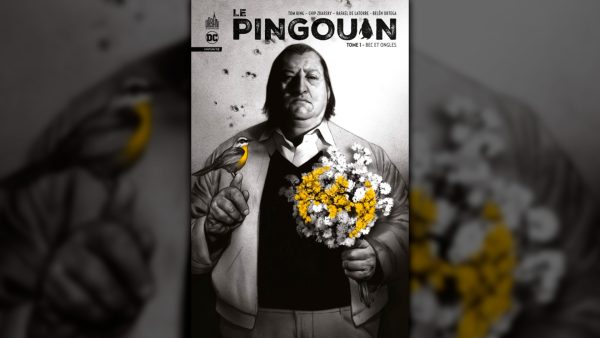

Le Pingouin – Tome 1, une force de la nature

Un peu à la manière du clown de Gotham, le Pingouin s’est fait plutôt discret dans les divers histoires publiées depuis le début de l’ère Infinite. Jusqu’à ce que, dans le premier tome de Batman Dark City de Chip Zdarsky, ce brave Cobblepot orchestrait sa mort des mains de Batman. Une « mort » qui n’en était pas vraiment une, puisqu’on découvrait dans le même tome à l’occasion d’un numéro consacré à Catwoman qu’il était bien vivant, retourné à une petite vie tranquille, loin du crime, tandis que la voleuse la plus célèbre de Gotham était chargée malgré elle de retrouver les héritiers de Cobblepot en vue de sa succession. Ce numéro ouvre le premier tome de Le Pingouin de Tom King, idéal pour les personnes qui n’ont pas suivi Batman Dark City. Comme on se doute bien, le génie du crime ne reste pas éternellement à sa vie rangée, puisqu’il est rapidement intercepté par une étrange agente peu commode, et il est difficile de dire pour le moment pour qui elle travaille. Une chose est sûre, c’est qu’elle parvient à forcer Cobblepot à reprendre son costume de Pingouin, afin de retourner à Gotham et récupérer sa Banquise (le fameux casino où il fait ses affaires), tout en surveillant pour son compte les activités des malfrats locaux. Aux pieds du mur, il n’a d’autre choix que d’accepter, et cela lance un récit à la noirceur assez peu surprenante quand on connaît l’univers de Tom King, mais mené d’une main de maître, par celui qui assimile parfaitement les particularités de son personnage.

C’est une histoire dramatique sur le destin d’un malfrat pour lequel on se surprend à avoir une légère empathie, malgré les horreurs dont il se rend coupable, tant il apparaît affaibli, jetant ses dernières forces dans une bataille où il prétend être celui qu’il était autrefois. Très justement mis en scène par de somptueux dessins de Rafael de Latorre, il nous embarque dans un univers glauque, où la violence est reine, et où le Pingouin doit régler ses comptes avec celles et ceux qui ont souhaité profiter de sa disparition. Reste à voir où le récit va nous emmener, en attendant le prochain tome, avec l’espoir que cette histoire soit à la hauteur de ce que Tom King a écrit ces dernières années.

- Les comics de la collection DC Infinite sont disponible en librairie aux éditions Urban Comics.