Il ne faut pas grand chose, parfois, pour attiser la curiosité. La scène du jeu vidéo indépendant défend sa créativité, son envie de réinventer la grammaire vidéoludique et surprendre des joueurs et des joueuses qui sont avides de belles histoires et de surprises manette en main. Le Vaillant Petit Page, ou The Plucky Squire en VO, fait partie de ceux-là. Un jeu indépendant développé par le studio All Possible Futures qui a retenu notre attention depuis que son distributeur Devolver Digital en a dévoilé les contours : une aventure médiévale-fantastique dans un livre pour enfant duquel peut s’extirper à loisir son héros pour rejoindre le monde réel.

L’entre-deux mondes

Héros d’une série d’aventure pour enfants, Laïus (ou Jot en VO) n’a pourtant pas conscience de n’être qu’un personnage fictif. Mais tout bascule le jour où le méchant attitré du royaume Mojo, Ragecuite, fait une découverte exceptionnelle : leurs vies ne sont que des histoires écrites pour faire rire et rêver les enfants. Soudain, et au moyen de magie noire, au moment où Laïus allait encore une fois triompher, Ragecuite l’expulse du livre et réécrit la fin de l’histoire à sa sauce. Le royaume tombe dans l’horreur, les couleurs disparaissent peu à peu, la princesse est captive et le peuple ne peut plus vivre correctement. Pendant ce temps, Laïus découvre le monde extérieur : un bureau dans la chambre d’un enfant, où il trouve une multitude de produits dérivés à son effigie. Personnage populaire, Laïus comprend vite l’enjeu et le risque de disparaître à tout jamais si le grand méchant parvient à l’évincer définitivement et à changer le futur, un futur où les enfants ne pourraient plus rêver avec un vaillant héros. Déterminé à revenir au bon temps où Ragecuite n’était que l’éternel perdant de ses charmantes histoires, Laïus a besoin de notre aide pour jouer sur deux tableaux à la fois : le livre et le monde en trois dimensions qui s’offre désormais à lui, en passant de l’un à l’autre de manière assez fluide mais uniquement quand le jeu nous y autorise. Il ne faut pas s’attendre à pouvoir le faire constamment, car les portails qui permettent de se téléporter hors du livre n’apparaissent qu’à des endroits prédéfinis. Pour autant, le principe fonctionne extrêmement bien, et dans ses deux premières heures de jeu Le Vaillant Petit Page régale par sa malice et ses bonnes idées.

Dans la forme, et au-delà de cette mécanique centrale à son expérience, le titre va chercher ses inspirations du côté des jeux Zelda à l’ancienne, avec ses « donjons » découpées en quelques pages reposant sur un objet ou une technique à utiliser plusieurs fois. Néanmoins il ne faut pas compter sur une quelconque exploration, car le jeu reste très dirigiste, enfermé dans le concept du livre qui ne permet que rarement de revenir en arrière. Il y a bien deux ou trois fois où le jeu nous incite à sortir du livre pour en tourner les pages et revenir scènes plus tôt, mais la plupart du temps, cela ressemble à une fuite en avant : on avance tout le temps dans le livre, chaque page n’étant qu’une excuse pour afficher un bout de forêt ou de donjon desquels il faut s’échapper. Là où on aurait aimé compter sur un rythme soutenu, Le Vaillant Petit Page tape à côté avec une narration textuelle omniprésente, chaque nouvelle page étant l’excuse pour une pause dialogue (dont l’intérêt n’est pas toujours évident) et pour que un magicien omniscient qui nous observe puisse nous dire comment résoudre le prochain puzzle. Initialement, je me disais que cette idée venait de l’envie d’offrir le jeu à un public assez jeune, en évitant les frustrations liées à la résolution de puzzles qui peuvent être obscurs aux esprits les plus jeunes. Mais le jeu peut s’avérer tellement punitif sur son dernier tiers, avec un ou deux combats de boss franchement pénibles, qu’on a bien du mal à imaginer le mettre entre les mains des tout petits. D’autant plus que la direction artistique prend, à un moment, une tournure plus obscure qui peut s’avérer effrayante pour les petits.

Un pot-pourri en guise de royaume

Ces puzzles ne sont toutefois pas bien compliqués. Pour l’essentiel, ils reposent sur la manipulation de mots à intervertir sur des bouts de textes du livre (le méchant réécrit l’histoire, mais on peut en faire autant !) afin de modifier les scènes et pouvoir avancer. Par exemple en faisant disparaître un ennemi, en fragilisant un mur, ou encore en faisant apparaître un objet au bon endroit en réorganisant les mots et en intervertissant des mots-clés de deux phrases différentes. Une mécanique sympathique au premier abord qui tourne malheureusement vite en rond, la faute aux combinaisons trop limitées, aux allers-retours incessants en « portant » les mots d’un bout à l’autre d’une même page (ou même entre deux pages) et au fait que le magicien nous donne immédiatement la solution. Ce qui ressemblait à une bonne idée devient vite un calvaire, à l’image du reste du jeu. Parce que la progression souffre de cette répétitivité et de son incapacité à renouveler son challenge, en alignant la plupart de ses puzzles sur la même poignée d’idées qui s’imbriquent mal entre elles. Occasionnellement, un nouveau « pouvoir » fait son apparition, comme la possibilité de générer des bombes ou d’immobiliser certains objets à l’intérieur du livre en étant à l’extérieur de celui-ci (grâce à un gros tampon), et un vendeur apparaissant régulièrement permet d’acquérir de nouveaux pouvoirs et de renforcer la puissance des coups de Laïus. Mais tout cela a un goût de trop peu, de trop attendu. On a quand même droit à une ou deux surprises dans les combats de boss qui se jouent sous forme de mini-jeux où la mise en scène se renouvelle, mais même ceux-là sont rébarbatifs et répétés plusieurs fois sur la fin de l’aventure.

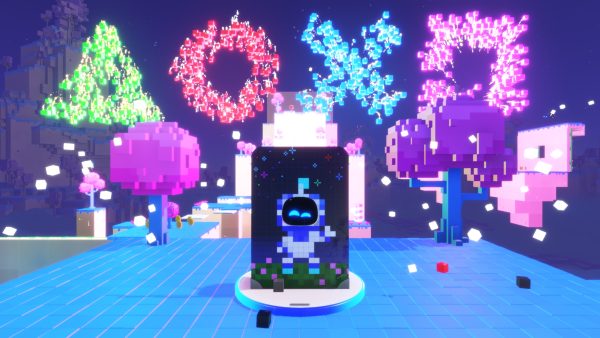

Plus encore, c’est son histoire qui fait défaut, avec une écriture qui force absolument les jeux de mots et les vannes sans réellement réussir à faire rire ou à célébrer les références convoquées. De telle manière que les trop nombreux interludes narratifs deviennent pénible, en plus de casser le rythme du jeu. On a pourtant envie de l’aimer, mais Le Vaillant Petit Page n’arrive pas à trouver ce petit pic d’intérêt indispensable pour nous accrocher sur la dizaine d’heures qu’il nous réclame. Jamais vraiment charmant, pas vraiment élégant, ni très drôle, le jeu s’essouffle dans ses deux premières heures et n’arrive jamais à pleinement profiter de sa bonne idée initiale qui ne reste finalement que comme un simple gimmick. Le fait de sortir juste après Astro Bot (dont les moyens sont certes bien supérieurs mais la comparaison est inévitable) lui a certainement fait assez mal ; là où le jeu de la Team Asobi n’étirait que rarement une idée de mécanique ou de narration sur plus d’un niveau, Le Vaillant Petit Page repose sur une seule bonne idée pendant une dizaine d’heures alors qu’on en a fait le tour dès la fin du gros tutoriel.

Malheureusement et même si on avait de très grands espoirs, la lassitude est presque immédiate. Et ce malgré le charme de sa direction artistique qui ne laisse évidemment pas insensible avec ses couleurs vibrantes, ainsi que la fluidité avec laquelle on passe de la 2D du livre à la 3D de la chambre d’enfant et qui est bluffante. Mais sans parvenir à capter l’attention avec ses autres mécaniques et avec sa narration, il ne reste plus grand chose à retenir du titre de All Possible Futures, qui n’arrive jamais, jusqu’au bout, à pleinement digérer sa mécanique principale. Briser le quatrième mur pour sortir du livre aurait dû engendrer des conséquences plus variées, que ce soit du côté narratif ou sur les mécaniques de jeu, mais ce système reste à l’étape du vilain gimmick et devient presque anecdotique dans une histoire de héros pour enfant somme toute basique, jamais surprenante. Pour un jeu qui veut célébrer la créativité, il en manque beaucoup.

- Le Vaillant Petit Page (The Plucky Squire) est sorti le 17 septembre 2024 sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S et PlayStation 5.