L’univers des jeux Lego a toujours été un petit plaisir coupable pour ma part. Bien que n’ayant joué qu’à quelques opus de la licence, j’ai toujours apprécié ces jeux, avec un univers coloré, bourré d’humour et représentant à merveille aussi bien les Lego que la licence dont ils tirent leur inspiration. Forcément, lorsque j’ai vu, à mon plus grand étonnement, que l’univers du jeu Horizon allait être adapté à la sauce Lego, ma curiosité et mon intérêt n’ont fait qu’un tour. Mais est-il vraiment utile d’adapter toutes ces licences, et qui plus est, des licences déjà vidéoludiques ?

Cette critique a été écrite suite à l’envoi d’un exemplaire par l’éditeur.

Poser sa brique à l’édifice

©2024 Sony Interactive Entertainment Europe. Horizon Adventures is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC. LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. Published by PlayStation Publishing LLC.

La licence Horizon, déjà connue de nombreux joueurs, a rencontré un certain succès et fait aujourd’hui partie du roster principal de Sony. Avec plus de dix jeux à leur actif, l’équipe de Guerrilla Games a su nous montrer tout le potentiel dont elle peut faire preuve. Et c’est en 2022 qu’ils décident, en collaboration avec le fabricant de briques, de sortir le Lego Tallneck (Grand-Cou), qui, je dois l’avouer, m’a bien fait baver à sa sortie. Imaginez un instant : construire vous-même l’une des créatures les plus mythiques de l’univers Horizon, mais à la sauce Lego. Le tout pour pas moins de 1200 pièces. Autant vous le dire, le fun est déjà assuré, et cela propose ainsi une belle pièce de collection, aussi bien pour les fans de briques que pour les joueurs. C’est après cette collaboration que Guerrilla Games et le studio Gobo proposent au fabricant danois l’idée d’adapter leur licence phare dans un jeu d’action-aventure à la sauce Lego.

Il est intéressant de voir les efforts qui ont été faits quant à la conception d’un tel jeu. Car oui, il ne faut pas oublier que la licence Horizon est assez complexe dans son ensemble. Entre tout le lore qui a mis deux jeux à être vraiment bien établi, des personnages complexes et un immense univers, autant vous le dire tout de suite, vous ne retrouverez pas toute la grandeur du jeu original dans cette aventure Lego. Mais je viens à penser que le jeu a été avant tout pensé pour les plus jeunes, là où les anciens opus s’amusaient aussi bien avec les petits qu’avec les grands. C’est, je pense, le défaut principal de ce Lego Horizon Adventures : tout est trop simplifié à l’extrême. Que ce soit l’histoire, qui, comme on peut s’en douter dans un jeu Lego, est très basique et surtout bourrée d’humour et de second degré, ou encore les phases de gameplay, qui sont loin d’être insurmontables. Celles-ci utilisent même une fonctionnalité de gameplay du jeu original, avec la perception des points faibles des ennemis, rendant l’ensemble assez facile, car en enchaînant les attaques, les monstres tombent vite.

Il y a quelques autres points qui m’ont chagriné lors de mon aventure, notamment deux en particulier : l’absence de monde « ouvert » (à la sauce Lego, évidemment) et le manque cruel de construction. Dans un premier temps, cette absence de monde ouvert a poussé à la création d’un hub principal, à partir duquel nous choisissons les niveaux dans lesquels nous souhaitons aller. Chaque niveau comporte entre 3 et 5 sous-niveaux à explorer, avec des balades dans les terres sauvages, les creusets et la course au Grand-Cou. La fidélité au jeu de base est bien présente et, évidemment, on y retrouve tous les gimmicks principaux d’Horizon. Mais sans monde ouvert et surtout, avec une répétition du game design qui devient lassante à la longue. Mais le pire, selon moi, étant que nous sommes face à un jeu Lego où la construction n’est pas une fonctionnalité principale du gameplay. Pire encore, elle est reléguée au second plan, avec un simple système de construction d’édifices qui ne fait que nous rapporter de la monnaie du jeu. Autrement dit, quelque chose dont on peut largement se passer. C’est vraiment dommage de ne pas avoir poussé ce système de jeu plus loin, surtout qu’il y aurait eu largement de quoi faire avec une telle licence, en construisant nous-même des robots par exemple.

De la brique réaliste

©2024 Sony Interactive Entertainment Europe. Horizon Adventures is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC. LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. Published by PlayStation Publishing LLC.

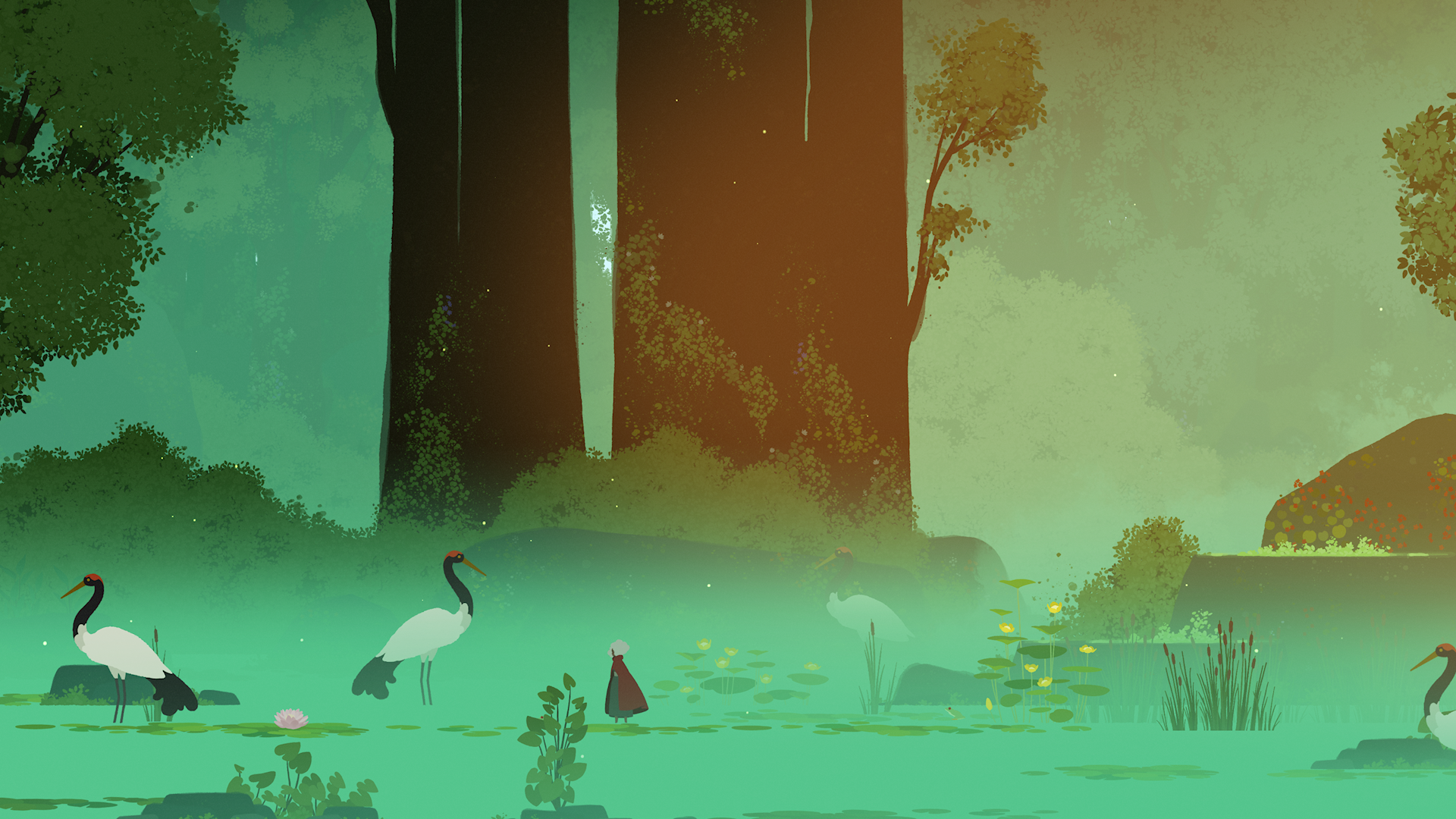

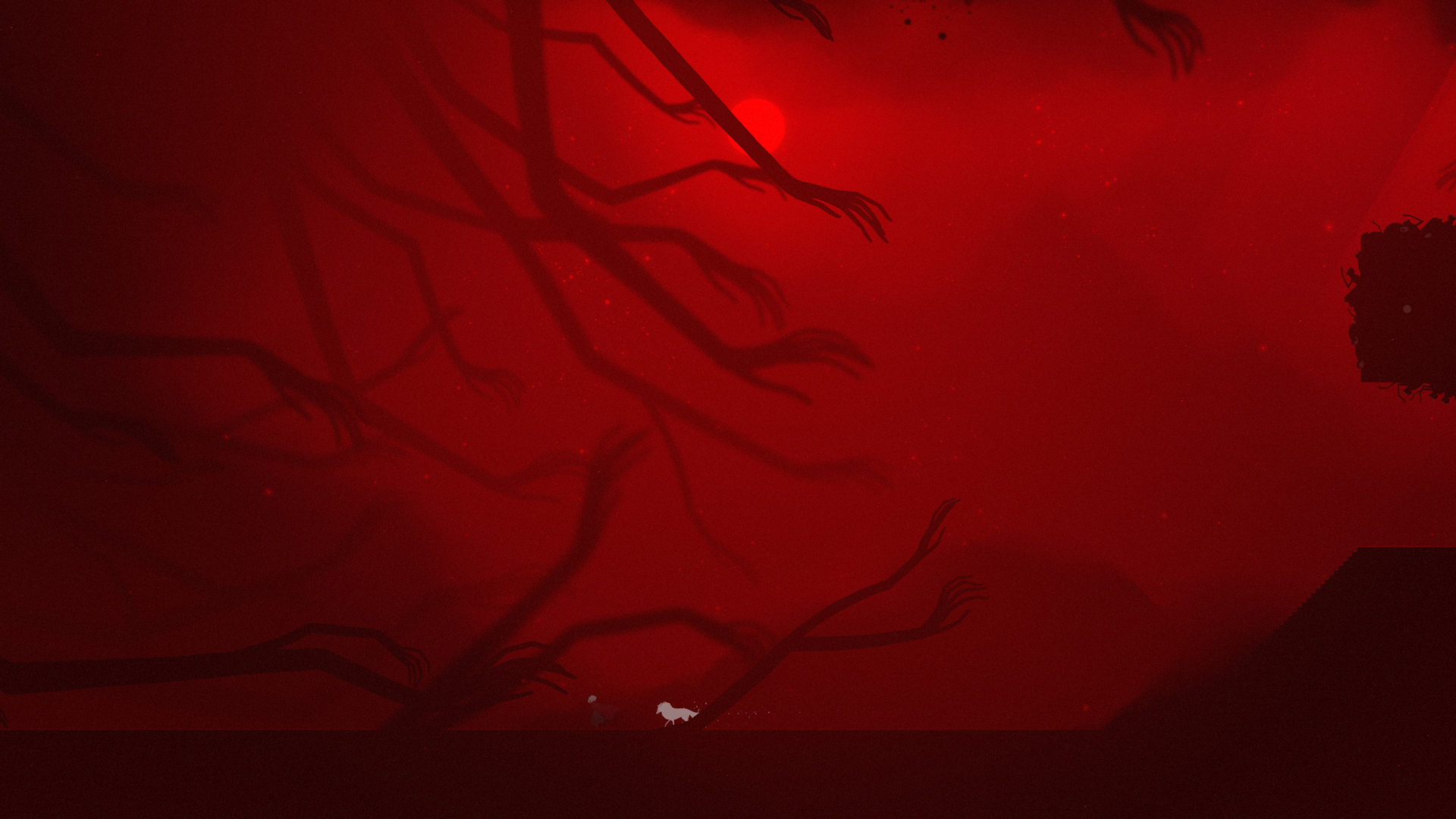

Malgré les quelques points négatifs mentionnés plus haut, il y en a un point positif en particulier qui mérite d’être souligné : la beauté du jeu. Tout est conçu pour pousser le réalisme des briques à son paroxysme. On ne se sent plus simplement dans un jeu reprenant l’esprit Lego, mais dans un véritable univers de briques où tout semble palpable. Cette attention aux détails offre une immersion remarquable au cœur des célèbres briques danoises, atteignant un niveau d’excellence qui rivalise avec les meilleurs films d’animation Lego. Cela est particulièrement frappant lors des cinématiques. Chaque élément est travaillé pour paraître réaliste, à tel point que, par moments, j’ai eu la sensation d’être devant un jeu en stop-motion. Les briques, les décors, les personnages, et même les ennemis semblent incroyablement tangibles. C’est, sans conteste, le point fort du jeu : une réalisation visuelle d’une grande beauté, qui impressionne à chaque instant.

Une brique après l’autre

Bien que le jeu finisse par susciter un peu de lassitude après un certain temps, heureusement, il ne demande qu’une dizaine d’heures pour en voir le bout. Retrouver l’univers d’Horizon était agréable dans l’ensemble, même si je pense que ce jeu s’adresse principalement aux plus jeunes. Les joueurs plus âgés pourraient peut-être ressentir un peu d’ennui au fil du temps. Cela dit, le mode multijoueur proposé par le jeu pourrait être un excellent moyen de partager l’aventure avec une personne plus jeune et de lui faire découvrir cet univers tout en s’amusant ensemble. N’ayant joué qu’en solo, je ne peux pas vraiment m’avancer sur cette option.

Lego Horizon Adventures reste avant tout une belle escapade dans l’univers fascinant d’Horizon, avec une aventure simple et sans grands défis, mais qui est un véritable plaisir à explorer grâce à sa beauté.

- Lego Horizon Adventures est disponible depuis le 14 novembre 2024 sur PS5, Nintendo Switch et PC.