À peine le remake de The Last of Us Part I était-il sorti, en septembre 2022, qu’en novembre 2023, le remaster de The Last of Us Part II était annoncé. Sorti en janvier 2024, ce remaster a permis à celleux qui n’avaient pas encore testé cette suite, de s’y replonger – notamment peut-être poussé·e·s par le succès de la série HBO diffusée en 2023. Si peu de temps entre chaque « opus » de l’univers créé par Naughty Dog – et il ne fallait pas oublier que le jeu lui-même était sorti en 2020, ce qui n’est pas si loin. Surtout pour un jeu proposant une expérience vidéoludique aussi intense et éprouvante. Alors, ce remaster était-il nécessaire ?

Cet article a été écrit suite à un envoi du code du jeu en numérique sur PS5.

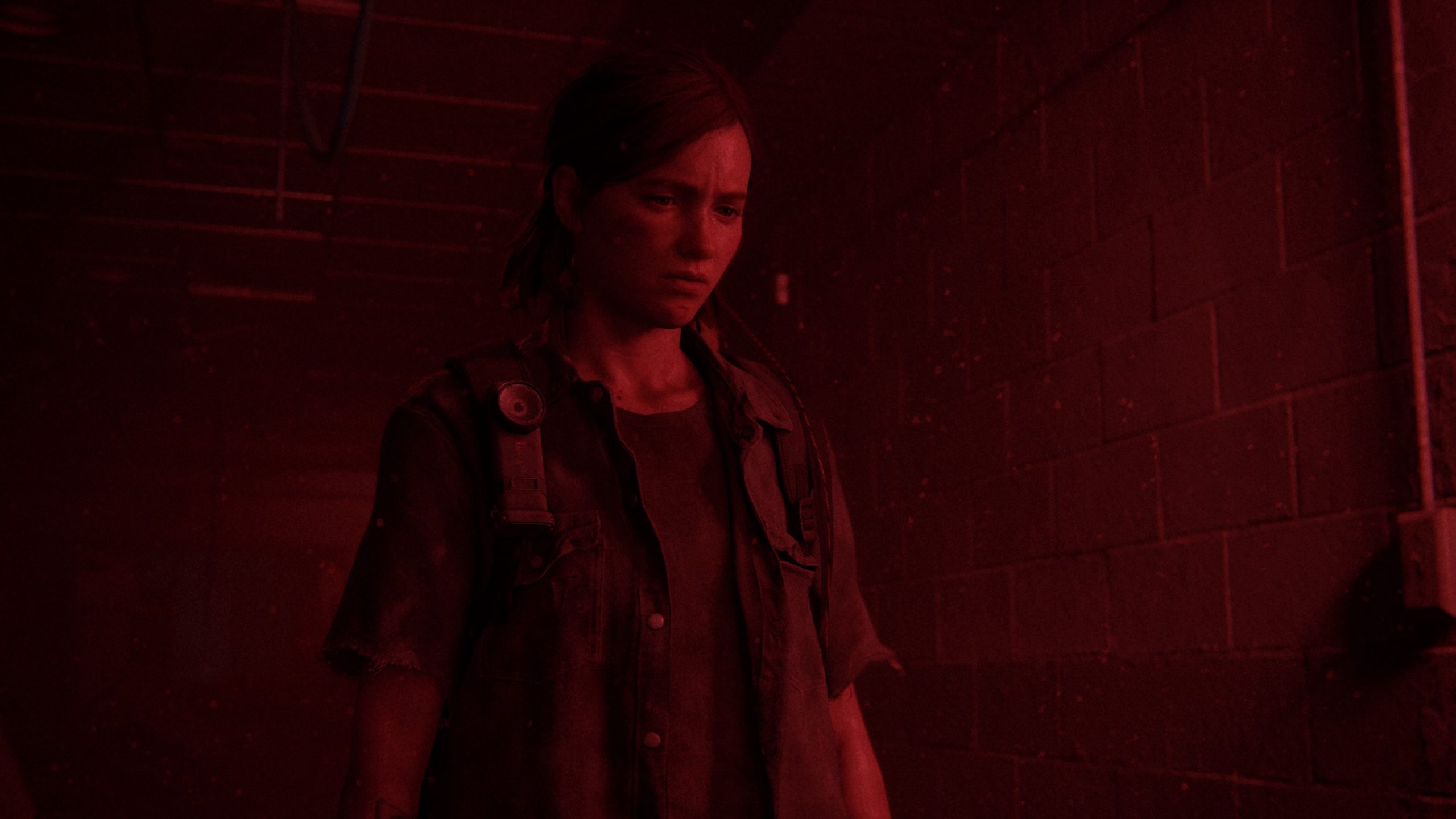

Une finesse graphique au service de l’histoire

C’est toujours aussi beau, tout simplement. © The Last of Us Part II Remastered, Naughty Dog, 2024

Pour les propriétaires de télé 4K, peut-être qu’une véritable différence graphique est visible quand on joue au jeu. Pour les autres – dont je fais partie – il est bien difficile de dire ce qu’apporte visuellement cette remasterisation, tant le jeu était déjà magnifique en 2020, repoussant les limites de la Playstation 4. Un jeu aussi détaillé dans les décors, les ombres, les lumières, les expressions des personnages, cette transition incroyablement fluide entre cinématiques et in-game, pouvait-il vraiment encore progresser ? Tout au plus peut-on déceler une meilleure finesse dans le rendu des jeux d’obscurité et de lumière, peut-être une fluidité encore plus marquée et précise sur les animations des personnages et dans les atmosphères. Mais rien qui ne soit transcendant, disons-le.

Comme l’indique même le terme de remaster, aucun autre changement que ce lissage n’est présent. Le gameplay ne change pas, pas plus que le système de jeu. Mais attardons-nous sur ce que représente The Last of Us Part II.

Après le premier jeu, où Joel affirmait à Ellie qu’elle n’était pas capable de fournir un vaccin contre l’épidémie des infectés, cinq ans s’écoulent. La relation père-fille entre les deux protagonistes s’est distendue suite à des conflits non-dits et à des soupçons de mensonge. Car comment vivre avec le poids d’un tel mensonge entre deux personnes ayant appris à se faire confiance et à s’aimer, dans un monde où la survie et la solitude priment ? Ellie est désormais une jeune femme redoutable, digne de confiance dans la ville de Jackson, amie avec plusieurs personnages secondaires, comme Jessie et Dina. Tout bascule avec l’arrivée des Wolf, un groupe militarisé. Commencera alors une quête de vengeance pour Ellie, où le sang appelle le sang et où chaque meurtre entraîne un peu plus vers la déshumanisation.

Vous savez comme moi ce qui arrive durant cette scène. Et ça fait toujours aussi mal pour les trois personnages concerné·e·s. © The Last of Us Part II Remastered, Naughty Dog, 2024

Le constat est radical : quatre ans après la sortie du jeu, The Last of Us Part II est toujours aussi puissant émotionnellement. Indéniablement incroyable à prendre en main, pour toutes les considérations techniques qui en font un excellent jeu : gameplay varié selon les personnages, mise en scène cinématographique, musique mémorable, beauté des graphismes, des combats aussi nerveux que frénétiques… Mais c’est avant tout une histoire avec des personnages intenses. Ce n’est pas le genre d’histoire qu’on a envie de refaire tous les ans, tant elle est dure émotionnellement, tant elle accumule des scènes difficiles et graphiques, des dilemmes et des conflits authentiques, viscéraux pour les personnages, tant son propos sur la vengeance s’ancre à la fois dans le gameplay et dans les cicatrices des personnages, dans les silences et les non-dits, dans les souvenirs et les hallucinations causés par la culpabilité.

Et toute cette intensité n’a pas vieilli. Refaire The Last of Us Part II, c’est refaire une incroyable expérience vidéoludique, avec un recul de quelques années qui rend certaines scènes encore plus terribles, les personnages encore plus émouvants. On redécouvre d’autres finesses du scénario, d’autres détails qui nous avaient échappés. On revit The Last of Us Part II avec autant de cœur et d’impact que la première fois, avec la même colère, la même soif de justice, le même soulagement final.

Un contenu additionnel aussi maîtrisé que superflu

Outre les bonus originaux déblocables, comme les tenues, filtres de jeux et concept arts, que nous propose la version remaster du jeu ? Des nouveaux costumes supplémentaires, cette fois accessibles si l’on joue au mode « Sans retour » qui est la grande nouveauté de gameplay.

Grande est la déception d’Ellie devant l’existence du mode Sans retour. © The Last of Us Part II Remastered, Naughty Dog, 2024

Dans ce contenu additionnel, il nous est donné l’opportunité de jouer d’abord Ellie et Abby, puis d’autres personnages, une fois ceux-ci débloqués, dans des sessions générées de façon procédurale. On commencera ainsi généralement avec une session « d’attaque » où il faut se battre contre des vagues d’ennemis Wolf, infectés ou Séraphites. Deux chemins sont ensuite disponibles : outre les sessions de vagues d’ennemis – où l’on peut parfois être aidé·e par un personnage secondaire (Jessie, Manny, Lev…) – il y a aussi des sessions où on joue la « proie », et où on doit se défendre et survivre face à des ennemis sans cesse naissants. Autant dire que certaines sessions peuvent être rudes si l’on perd son sang-froid, d’autant qu’un boss nous attend à chaque fin de route : un infecté ou un Crotale plus fort que la moyenne (ou ce fabuleux monstre infecté à plusieurs têtes qui aura marqué tous·tes les joueur·euse·s à l’hôpital, avec Abby).

Au fur et à mesure des sessions jouées et des « paris » (se battre x fois au corps à corps, viser un ennemi en pleine tête, confectionner un certain nombre d’armes), on débloque la plupart des personnages secondaires du jeu, de Dina à Joel, en passant par Yara et Mel. Chacun a sa propre spécialité : confection d’armes, attaque à distance, écoute des ennemis approfondie… pour varier les possibilités de gameplay. On déverrouille aussi des simples bonus de skins, comme de multiples choix de tenues pour les personnages. Pour les amateurs de musique, un mode libre pour jouer de la guitare est également disponible, ce qui n’est pas le contenu supplémentaire le plus marquant.

Abby version années 90 dans la planque du mode Sans retour, prête à en découdre. © The Last of Us Part II Remastered, Naughty Dog, 2024

Autant dire que ce mode « Sans retour » fait la part belle au riche gameplay du jeu, nous permettant de jouer des mécanismes d’infiltration, du plaisir de foncer dans le tas, d’utiliser de multiples armes confectionnées, dans le but de survivre à chaque session. Mais était-ce nécessaire ? Si ce mode nous permet d’éprouver toute la nervosité d’un gameplay de combat réaliste et soigné, parfois jouissif dans son potentiel, il va néanmoins à l’encontre du message de The Last of Us Part II.

Là où l’histoire nous racontait le cycle de la violence et ses conséquences, le poids du sang sur les mains d’Ellie, marquée physiquement et mentalement par les massacres, il est plus qu’incongru de voir ce mode présent. Les traumatismes et la lassitude, la culpabilité de la violence et d’une quête aussi vaine que sans fin, tout cela ne se ressent plus dans le mode « Sans retour », qui devient un simple moment de gameplay « fun »… Si l’on peut dire. Quand on voit comment les meurtres et la spirale de la vengeance ont entraîné Ellie en enfer, l’amenant à se haïr et à se déshumaniser dans son obsession de revanche, il est plus qu’évident que « Sans retour » va à l’encontre des intentions du jeu.

Un plongeon plus que bienvenu en coulisses

Toutefois, là où le remaster se révèle très intéressant, c’est par ses bonus montrant les coulisses du jeu. Ainsi, nous pouvons explorer trois niveaux assez élaborés, mais supprimés du jeu final : une zone de discussions à la fête de Jackson (avant la scène de danse entre Dina et Ellie), un passage plus long dans les égouts de Seattle et la poursuite du sanglier avant la scène de chasse de la ferme. On peut ainsi arpenter des niveaux pas totalement finalisés, mais déjà assez beaux, qui nous montrent le long temps de travail de conception d’un jeu. Par des commentaires disséminés ici et là, les développeur·euse·s nous aident à comprendre comment on peut venir à en supprimer ces passages, que ce soit parce qu’ils ralentissent le rythme, parce qu’ils répètent inutilement une scène qui sera davantage élaborée ensuite, ou parce qu’ils relâchent trop longtemps la tension. Ils fourmillent néanmoins d’idées précises et de scènes qui auraient contribué à enrichir le jeu.

Outre cela, on a la possibilité d’écouter la version anglaise du podcast consacré au making-of de The Last of Us Part II (un podcast que vous avez peut-être déjà écouté en français). Une fois le jeu fini, on débloque également les commentaires de l’équipe sur les cinématiques : Laura Bailey (Abby), Neil Druckmann (réalisateur et scénariste), Ashley Johnson (Ellie), Troy Baker (Joel), Shannon Woodward (Dina) et Halley Gross (co-scénariste). À la manière des films commentés par les réalisateur·ice·s et les acteur·ice·s, on peut ainsi jouer toutes les cinématiques du jeu et profiter des anecdotes de la création. Saviez-vous que Yara et Lev devaient mourir tous les deux à l’origine ? Que Laura Bailey avait commencé un entraînement musculaire pour son personnage, mais s’était arrêtée suite à sa grossesse ? Qu’elle était à l’origine de la réplique « C’est toi mon groupe » ? Que l’une des choses les plus difficiles pour les concepteur·ice·s du jeu a été la transition entre les cinématiques et le passage in-game ? Autant d’anecdotes, entre le trivia et le côté technique, qui en apprennent long sur les tournages et itérations du jeu.

Un aperçu du niveau abandonné de la fête à Jackson, avant le bal. © The Last of Us Part II Remastered, Naughty Dog, 2024

Un autre bonus ravit également celleux qui sont friand·e·s des coulisses de production : « Grounded », un making-of de deux heures sur la production du jeu, de 2014 à 2020, interrompu durant la période Covid, et repris ensuite. Un précieux témoignage des prémices du jeu, des changements de scénario, des concepts abandonnés, du marketing effectué afin de donner des indices sur le jeu à venir pour le public… On passe dans les studios de Naughty Dog, par la réception presse et public des premiers trailers, ou encore sur le travail sur l’accessibilité du jeu, à destination des personnes souffrant de handicaps visuels. On croise le chemin d’un jeune concepteur ravi et consciencieux du travail qui lui est donné, on voit Troy Baker parler de sa réaction en apprenant un événement du scénario sur son personnage, on aperçoit des moments du tournage des scène en motion capture. C’est une véritable chance de découvrir ces coulisses !

Mais la partie la plus marquante de ce documentaire n’est peut-être pas celle-ci. Le studio ose montrer des images du crunch qui a eu lieu pour boucler le jeu, des témoignages de cette période acharnée pour faire sortir le jeu à temps, où on offrait des repas aux employés car ils restaient tard le soir, où certains vétérans de l’industrie commencent à comprendre qu’il ne leur est plus possible de tenir ce rythme. S’ensuit ensuite une démonstration des manœuvres et gestion de projets mises en place afin d’éviter le crunch à l’avenir, depuis le travail hybride (à distance et présentiel), à la délégation de tâches et un questionnaire bimensuel pour évaluer l’état de stress et tension des équipes. Espérons que les leçons de ce travail trop acharné, qui a tant fait parler de lui, porteront leurs fruits pour Naughty Dog et d’autres studios à l’avenir.

Quand on pense que la motion capture ressemble à ça à l’origine. © The Last of Us Part II, Naughty Dog, 2020

Suivant la partie du documentaire consacrée au crunch, un autre sujet important se dévoile : le harcèlement et le sexisme inhérents à l’industrie du jeu vidéo… et à une partie des joueurs. Halley Gross, co-scénariste, fait notamment part des critiques reçues sur l’écriture des personnages féminins du jeu, pas assez féminins selon les dires de certains, et sadiques dans la violence qui leur est administrée. Le comble pour un jeu où elle a assuré l’écriture avec Neil Druckmann, autant côté romance que violence ! Surtout, on nous fait part, images à l’appui, du harcèlement dont a été victime Laura Bailey, la voix et motion capture du personnage d’Abby, que ce soit pour les actes du personnage dans le jeu ou pour le côté musclé d’un protagoniste féminin jugé irréaliste. Injures, menaces de mort, harcèlement en ligne… Autant de rappels qui démontrent à quel point il reste un long travail à faire pour la place des femmes dans l’industrie du jeu vidéo, mais aussi concernant le harcèlement dont elles sont victimes, pour simplement être ce qu’elles sont… ou pour le simple travail pour lequel elles sont payées. Et c’est à la fois impressionnant et triste, de voir ces images et ces témoignages qui relatent à quel point ce harcèlement peut impacter des vies, alors que ces menaces et insultes viennent d’illustres inconnus déséquilibrés sur Internet.

Conclusion

Le remaster de The Last of Us Part II était-il nécessaire ? Probablement pas, considérant que le jeu était déjà exceptionnellement beau, fluide et détaillé à sa sortie. La différence graphique est presque infime, et le mode « Sans retour », ajout roguelike pour donner à utiliser pleinement les gameplay de combat, va à l’encontre du message prôné par l’histoire principale. Cela reste néanmoins la version à acquérir pour celleux découvrant le jeu sur Playstation 5, ne serait-ce que pour profiter des bonus et d’une finesse graphique supplémentaire.

Cependant, là où The Last of Us Part II Remastered brille, c’est par l’ajout de ses coulisses, par ses commentaires et vidéo making-of qui en apprennent énormément sur la conception du jeu, ses conditions de réalisation, les problématiques de leaks précoces du jeu, de crunch pour les employé·e·s et de sexisme envers les femmes de l’industrie, côté technique ou côté acting. Cet aspect « behind the scenes » rend hommage au travail de titan effectué par plusieurs dizaines et centaines de personnes sur plusieurs années, que ce soit en passant par la proposition de niveaux abandonnés ou par le récit des coulisses. Un bonus à ne certainement pas manquer en tant que fan du jeu, ou si vous souhaitez en savoir plus sur la production d’un jeu vidéo. Surtout, ce making-of nous montre frontalement des problématiques importantes du secteur et de son public ; inspirant, espérons-le, de meilleures méthodes de travail à l’avenir et une conscience de l’impact du harcèlement envers les femmes travaillant dans le monde vidéoludique.

- Le jeu The Last of Us Part II Remastered est sorti sur PS5 en physique et numérique le 19 janvier 2024.

- Le podcast sur The Last of Us Part I et Part II peut être écouté en français à cette adresse.

- L’image de « tournage » de The Last of Us Part II (2020) vient de l’article de Sam White « Behind the scenes : one week on the set of the Last of Us Part II » pour le site VG247.

- Aucun animal ni spectateur (ou presque) n’a été blessé durant le test du jeu.