Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours pris beaucoup de plaisir à jouer à des jeux de « simulations de vie ». Que ce soit des parties à rallonge sur Les Sims 2, à créer la famille de mon personnage, à le pousser aussi loin que possible dans sa profession, et avouons-le, s’amuser comme tout le monde à tuer tous les personnages de la famille. Il y a également Animal Crossing Wild World, sur lequel j’ai passé beaucoup d’heure à jouer, à gérer ce petit village d’animaux trop mignons, le tout accompagné de mes premières parties en ligne jusqu’à des heures très tardives…

Je le reconnais volontiers, ce genre de jeux aspirent aussi bien mon temps que mon âme. C’est d’ailleurs le cas également d’un autre genre que j’aime particulièrement, le roguelite. Ce dernier a la particularité de se prêter formidablement bien à l’exercice du mélange des genres. Il est omniprésent depuis plusieurs années sur tout un tas de titres différents et surtout sur des jeux indépendants. On pense notamment à The Binding of Isaac qui a été le renouveau du genre en 2011. S’en est suivi tout un tas d’autres titres aussi bons, voir meilleur encore, car ils ont eu le temps d’apprendre et de digérer les différents gameplay existants de ces dix dernières années (Dead Cells, Hades,…) . Vous commencez alors à comprendre mon engouement, quand à la proposition du titre des développeurs Massive Monster. Mélangeant ainsi du roguelite et de la simulation de vie/gestion, le tout dans un style tout choupinou, malgré un propos glauque. Il est enfin temps de vous parler de mon petit coup de cœur : Cult of the Lamb.

Cette critique a été écrite suite à l’envoi d’un exemplaire par l’éditeur. Le jeu a été parcouru sur PlayStation 5.

Animal ocCulte

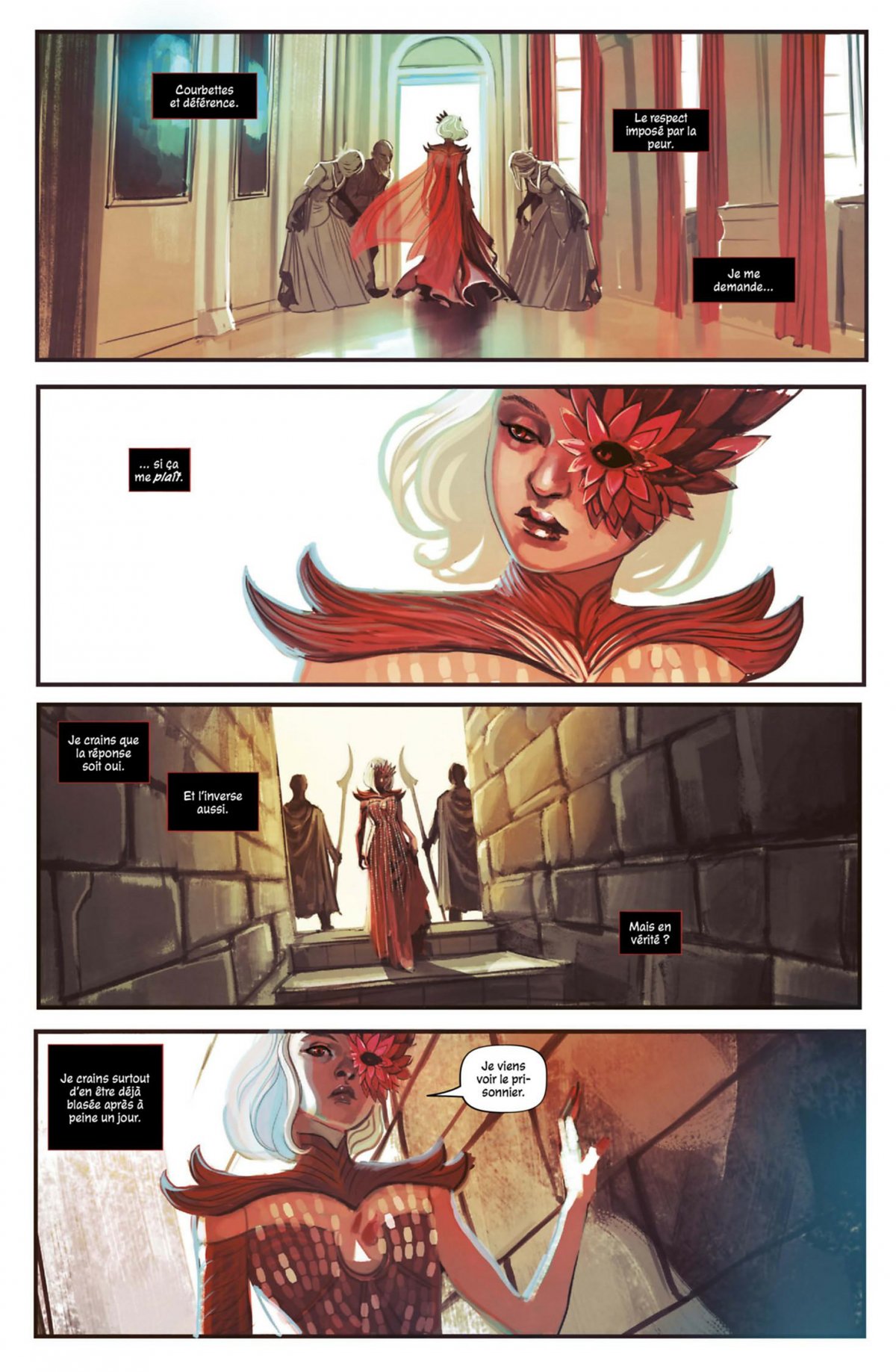

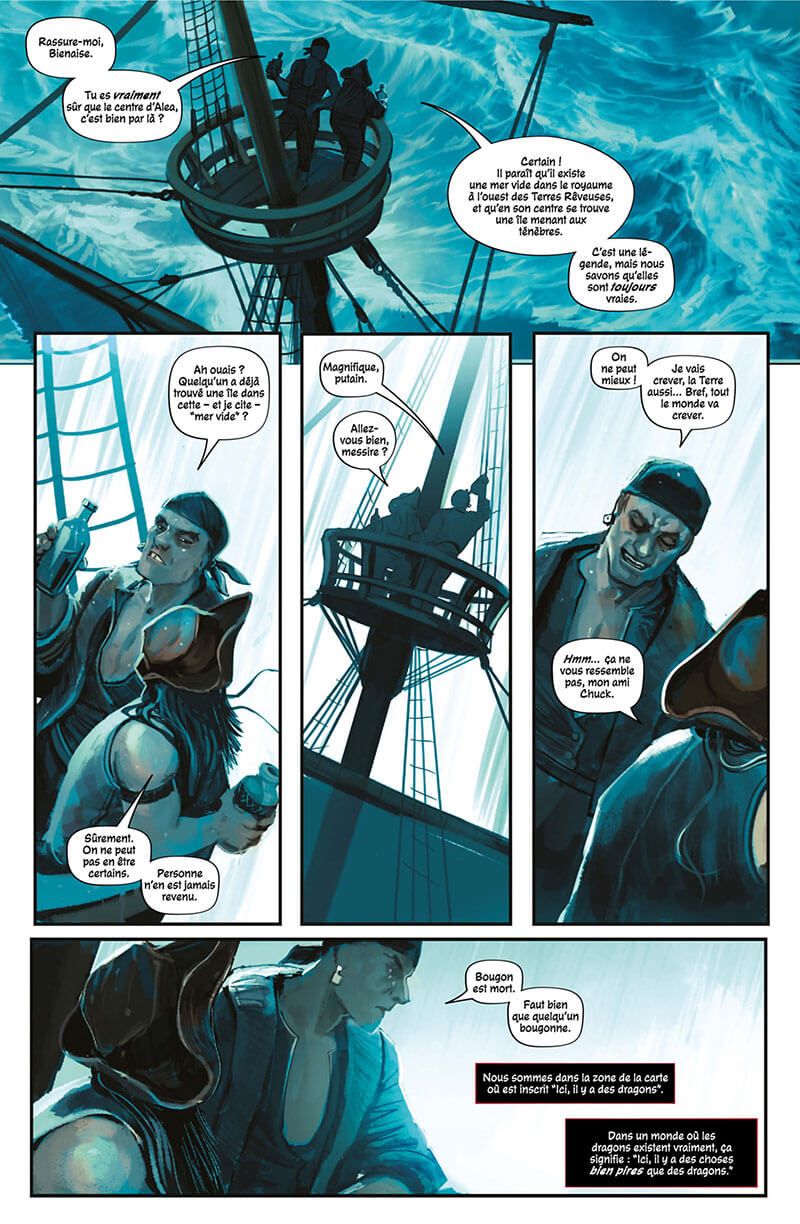

Alors que notre personnage, un doux et mignon petit agneau, qui se trouve être le dernier de son espèce, s’apprête à être sacrifié par quatre divinités, ce dernier ne meurt pas vraiment, car il est sauvé par une entité prisonnière s’avérant être un démon extrêmement puissant. Évidemment, comme un bon démon qui se respecte, il va lui proposer un deal que notre personnage ne pourra refuser. Il échappera à la mort autant que possible, tant qu’il mettra tout en œuvre pour tuer les quatre divinités, et monter une secte afin d’avoir des âmes dévouées à notre cause. C’est avec ces quelques informations que débute notre périple au cœur de ce monde anthropomorphique et que débute surtout l’alliance entre roguelite et simu. Car oui au-delà de l’aspect génération procédurale des niveaux que l’on connaît tous, et qui ici fonctionne à merveille tant la rejouabilité des quatre biomes (un par divinité) est agréable, c’est surtout l’aspect simulation de vie/gestion qui va vous prendre un temps monstrueux.

Comme je le disais un peu plus haut, il faut que vous montiez une secte à votre nom, et pour ça il faut accueillir des animaux et autres bestioles, tout en veillant à leur bien-être et leur servitude. Pour ça, plusieurs façon de procéder, à commencer par le sermon chaque matin, afin de faire naître la foi de votre peuple. Ensuite il faudra bien évidemment les nourrir, avec plusieurs plats à disposition qui auront tous des effets, aussi bien positifs : augmenter la foi, ou encore la dévotion, que négatifs : perte de foi, tomber malade etc… Là aussi il faudra faire attention à bien les soigner, ou les enfermer à une potence, afin d’éviter qu’ils contaminent les autres animaux, ou qu’ils leur montent la tête contre nous. Sans oublier les diverses raffineries de bois et de pierre, les champs de culture, et évidement nettoyer votre camp des divers cacas et autre vomis que peuvent faire vos sujets… (Et ça, c’est sans vous parler du plat à base d’excréments qui a l’air de plaire à plus d’un des animaux qui résideront dans votre village).

Grâce à ce démon si puissant, vous obtiendrez également des pouvoirs, qui prendront eux la forme de rituel. À chaque montée de niveau, obtenue par la dévotion de vos adeptes, vous aurez le choix entre deux rituels : un étant assez positif, apportant ainsi du bien-être à votre secte, comme en leur accordant une journée de congé. Tandis que l’autre à tendance plus négative, forcera vos adeptes à aller à l’encontre de leurs choix, comme travailler plus longtemps. Il y a également des choix vis-à-vis de la nourriture qui seront à prendre en compte. Par exemple il sera possible de pêcher plus de poisson afin de préparer de la nourriture plus facilement. Si la viande animale ne vous satisfait pas, alors votre culte peut avoir une croyance végétarienne, et ainsi proposer des plats à base de végétaux qui permettront de les rassasier plus rapidement. Ces rituels sont tous très utiles pour augmenter le train de vie de notre secte. Peu importe si l’on choisit une route négative ou non, cela ne vous empêchera jamais d’avancer. Et autant vous le dire, les choix sont vraiment nombreux, et vous aideront quoi qu’il arrive à prendre soin de vos serviteurs.

Le culte du rogue

J’ai passé un peu sous silence, de façon volontaire, l’aspect roguelite du titre, car selon moi c’est bien l’aspect simulation qui est la principale feature du titre. Cependant, force est de constater que le genre du roguelite est véritablement soigné. Sur bien des aspects il fait énormément penser à son grand frère qu’est The Binding of Isaac (chose assez drôle quand on sait que les deux titres traitent de la religion au sens large).

La génération des niveaux est découpée en plusieurs petites salles, ou il faudra affronter des monstres, afin de déverrouiller les sorties disponibles. Une fois les monstres annihilés nous serons récompensés par des coffres dans lesquels se cachent de l’argent, des ressources, ou mieux encore, des cartes de tarot. Ces dernières vous permettront d’avoir une amélioration le temps de votre run en cours. Chaque tableau se termine avec un mini boss, voir un boss à part entière qui prend la forme des divinités citées plus haut. Le gameplay du jeu est assez intéressant, car il propose deux façons de jouer en même temps. D’un côté quelque chose de nerveux pendant lequel on peut enchainer les kills de façon très rapide. Et d’un autre, un jeu plus tranquille, à esquiver, prendre son temps et ne pas être trop gourmand. L’ensemble fonctionne grâce à une maîtrise complète du gameplay, car comme tout bon roguelite qui se respecte, Cult of the Lamb est extrêmement addictif.

La tentation d’une secte

Je pense que vous l’avez compris à la suite de ces quelques lignes, Cult of the Lamb est devenu très rapidement l’un de mes coups de cœur vidéoludiques de l’année 2022. Ce que le jeu nous promettait à travers les annonces a été respecté, et mieux encore. Déjà l’aspect esthétique du titre, qui n’est pas sans rappeler un certain Don’t Starve, m’avait complètement séduit lors de son annonce. Mais une fois en jeu, c’est encore mieux. Les animations et le soin apporté à chaque détails, comme par exemple les expressions de visages de nos adeptes en fonction de ce qu’ils mangent ou font dans le camp, ou encore les différents biomes qui ont chacun leurs biodiversités, sont parfaitement maîtrisés et nous permette d’entrer, de la meilleur des façons, dans ce monde où l’occultisme fait loi !

Le fait de jouer un gourou de secte est un plus non négligeable, cela nous permet de jouer un personnage principal « gris », comme je les aime tant. Il veut faire le bien pour sa famille d’adoption, mais par des biais quelque peu discutables… On s’amuse véritablement à créer des situations plus loufoques les unes que les autres, le tout en exigeant d’un petit peuple qu’il nous vénère. C’est aussi bien jouissif que c’est perturbant. Massive Monster met ainsi sa pierre à l’édifice en proposant une relecture du genre du roguelite. Il devient, comme la plupart des studios sous l’aile de Devolver Digital, un studio à surveiller de près au vu de la qualité de leurs jeux.

Et si vous n’êtes pas convaincu à la suite de ces quelques lignes, je vais me faire une joie de réaliser un rituel, afin que vous puissiez vous plonger dans ce monde occulte, addictif, et pour autant rempli de bienveillance qu’est Cult of the Lamb. Le tout bien évidemment en vous promettant la vie éternelle, une journée de congé par semaine et trois prières en mon nom par jour.

- Cult of the Lamb est un jeu disponible sur PC, Mac, X-Box One, X, S, PlayStation 4, 5 et Nintendo Switch, depuis le 11 août 2022.