Parmi mes jeux préférés je pourrais aisément citer Journey ou encore The Legend of Zelda Breath of the Wild. Chacun pour des raisons différentes. Pour autant ils ont tous les deux un point commun assez marquant : L’appel de l’aventure. Évidemment chacun de ces titres le traitent d’une façon qui lui est propre, mais quand on se plonge dedans, on se rend vite compte que nous sommes amenés à vivre quelque chose de différent de ce que l’on vit habituellement au travers d’un jeu vidéo. Vivre une aventure à part entière, ou le·la joueur·euse est lâché·e soit dans un monde ouvert comme le propose BotW, ou un monde fermé comme Journey. Mais le sentiment qui en ressort de ces expériences est assez similaire : l’important ce n’est pas la destination mais le voyage parcouru.

On a pu également se rendre compte à quel point ces deux jeux ont influencé le média vidéoludique suite à leur sortie respective. Néanmoins, ce n’est pas parce qu’un studio va s’inspirer de ces deux monuments qu’il va forcément en retirer quelque chose de fondamentalement bon.

Avec tous les studios indépendants qui existent aujourd’hui, il y a vraiment de quoi se mettre sous la dent en termes d’expériences vidéoludiques. Raw Fury est un éditeur suédois, ayant proposé des jeux drastiquement différents avec par exemple Call of the Sea (dont l’ami Donnie Jeep s’est fait un plaisir de vous donner son avis), ou encore Dandara qui à l’époque de sa sortie m’avait été conseillé par Reblys.

Le 23 septembre dernier, est sorti Sable sur PC et Xbox, la nouvelle production éditée par Raw Fury et développée par Shedworks, qui a suscité beaucoup d’attentes des joueurs depuis son annonce lors de l’E3 2018.

Cette critique a été rédigée suite à l’envoi d’une clé du jeu par l’éditeur. Jeu parcouru sur PC.

Une tempête aveuglante

Le jeu s’ouvre sur notre héroïne, répondant au nom éponyme du titre. On la retrouve dans une pièce semblable à un donjon, dans laquelle elle a l’air de faire des recherches. Très vite nous sommes amenés à retourner dans notre village où l’on va découvrir plusieurs personnages qui nous apprennent ce que l’on fait là. Sable s’apprête à réaliser son grand voyage, que l’on pourrait considérer comme étant initiatique. Important pour son village, mais surtout pour elle, lui permettant ainsi d’en apprendre plus sur elle. Sur le papier, même si cela peut sembler très banal, l’univers dans lequel est plongé·e le·la joueur·euse peut sembler très intéressant, cependant se pose le premier problème du titre. Tout est beaucoup trop cryptique.

Nous savons que nous devons voyager, mais pour quoi faire exactement ? Quelles sont les raisons qui nous poussent à traverser ces plaines désertiques ? Pourquoi le monde dans lequel nous évoluons est ainsi ? Quels sont ces vestiges que l’on découvre tout au long de l’aventure ? Y a-t-il eu une civilisation avant celle dans laquelle nous évoluons ? Toutes ces questions resteront en suspens et ce sera aux joueurs·euses de se faire son propre avis sur ce monde aussi mystérieux qu’il aurait pu être envoûtant. À la différence d’un Journey qui arrive à combler avec brio ce manque de réponses grâce au voyage que le jeu propose.

Sable est une sorte d’élue, dont le seul véritable but est de récupérer des masques qui attestent de sa progression. Le tout en aidant les différents PNJ que l’on va croiser durant l’aventure. Ces différentes quêtes sont avant tout prétexte à voyager dans ce monde avec, pour la plupart, des quêtes Fedex. Autant ce n’est pas quelque chose qui me dérange en soi dans un jeu vidéo, j’irais même jusqu’à dire que j’apprécie ce genre de missions. Cependant ici, au-delà de quelques tâches où l’aspect plateforme sera mis en avant, les demandes des PNJ s’avèrent être de rudes besognes, plutôt que quelque chose d’agréable à faire. Le tout étant lié au problème principal de ce jeu : une ambition trop grande.

N’est pas Nintendo/Thatgamecompany qui veut

Avoir de l’ambition et vouloir proposer une grande expérience vidéoludique c’est bien, c’est même louable. Malheureusement dans le cas présent c’est raté. Même si l’on sent l’ambition de Shedworks de vouloir nous proposer un grand voyage, en appliquant beaucoup d’aspects des jeux que j’ai pu citer en introduction, comme le fait d’être lâché dans ce monde ouvert, les différentes façons dont la plateforme est mise en avant, le voyage initiatique… Malheureusement le mélange ne prend pas. Et c’est dommage car Sable aurait pu être le genre d’œuvre que l’on cite aux côté d’un Journey ou d’un Zelda Botw mais force est de constater que le studio aurait du revoir ses ambitions à la baisse.

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles cela bloque. Outre l’aspect cryptique que j’ai pu citer précédemment, il y a également l’aspect technique qui pèche. Entre les chutes de frames rate, le clipping, la caméra qui s’emballe par moment alors que nous sommes en pleine ascension et donc provoque inévitablement des chutes… Le jeu aurait sans doute eu encore besoin de quelques mois de développement et je ne doute pas une seconde que certains de ces points seront corrigés avec le temps. Mais dans la version actuelle sur laquelle je m’appuie pour écrire cette critique, j’ai subi ces problèmes qui ont continué d’entacher mon expérience. Pour autant, habituellement ce n’est pas quelque chose qui me saute aux yeux, car tant que le jeu est bon je peux réussir à excuser les problèmes techniques. Force est de constater que je vous en parle.

Cependant tout n’est pas à jeter… Sable propose quelque chose de vraiment intéressant, et c’est malheureusement le seul point qui m’a poussé à aller aussi loin.

Quand le sable n’irrite pas les yeux

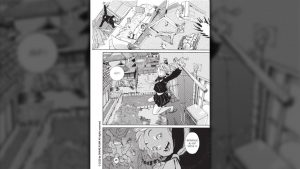

Car oui, c’est aussi ce qui a dû vous frapper, l’aspect esthétique du titre. Un cell-shading complètement maîtrisé, avec des effets de particules qui fonctionnent à merveille au vu de la poussière que l’on peut laisser derrière nous. J’en viens à penser que Shedworks s’est beaucoup inspiré du travail de Moebius, auteur de bande-dessinée français dont les différentes œuvres ont eu un impact important aussi bien au cinéma que dans le monde du jeu vidéo. Cette similarité esthétique est notamment criante lorsque l’on voit les planches du bédéiste, quand celui-ci dessinait de grandes étendus désertiques.

Outre ce style original que l’on retrouve dans très peu de jeux, la bande originale n’est pas en reste, et propose des compositions vraiment bonnes, avec des envolées lyriques du plus bel effet. C’est simplement dommage qu’il y en ait si peu…

Comme un grain de sable dans le rouage

Vous l’avez compris, Sable a été une grande déception pour moi, au point où le jeu m’est tombé des mains après une dizaine d’heures. Et c’est vraiment dommage, car la proposition du titre avait de quoi plaire au plus grand nombre. Du moins ce qui se dégage des différentes bandes annonces avaient l’air de proposer un voyage initiatique, certes déjà vu, mais terriblement attrayant. Malheureusement il s’avère qu’il en est tout autre. Le voyage fût éprouvant, semblable à une montée de la Dune du Pilat, ou à une traversée du désert sans eau.

- Sable est disponible depuis le 23 septembre 2021 sur PC et Xbox One.