Phénomène depuis sa sortie, loué pour l’originalité de son univers très frenchy chez le public étranger, adulé avec une pointe de chauvinisme du côté du public français, Clair Obscur: Expedition 33 est l’énorme surprise de la première moitié de l’année 2025. Si le jeu avait su susciter l’attente avec quelques bande-annonces savamment distillées, et un casting de voix assez hors du commun pour un titre de cette envergure, peu imaginaient un tel succès à la fois commercial et critique. Ce « J-RPG » à la française ne m’a évidemment pas échappé, avec la curiosité de découvrir son univers inspiré du folklore français et mon amour pour le genre du J-RPG. Et il ne faut pas beaucoup de temps sur le jeu pour comprendre pourquoi cet univers-là n’a laissé personne insensible.

L’expédition des survivant·es

Clair Obscur: Expedition 33 ©2025 Sandfall Interactive SAS – Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.

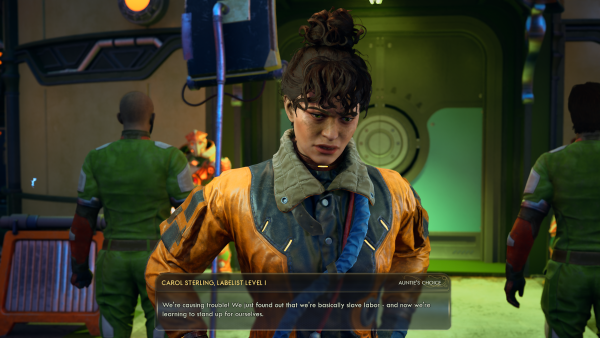

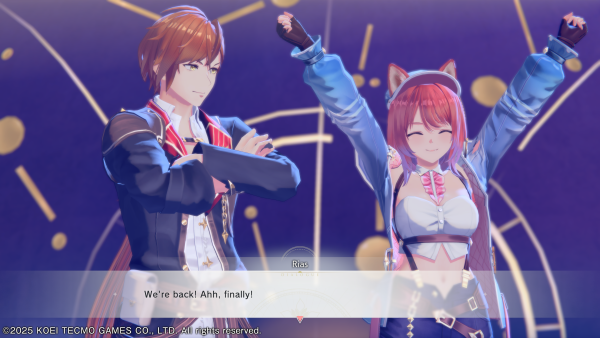

Aussi curieux que fascinant, l’univers de Clair Obscur: Expedition 33 pose ses bases en beauté, et en émotions, dans une introduction jouable absolument fantastique. On y fait la rencontre de Gustave, déterminé à trouver dans Lumière, simili-Paris à la sauce fantasy sa bien-aimée Sophie, sur le point de disparaître car elle est âgée de 33 ans. En effet, dans ce monde-là, le jour du « gommage » disparaissent toutes celles et ceux qui ont l’âge écrit au loin, sur un grand monolithe, par une entité appelée la « Peintresse ». Depuis les évènements de la « Fracture » qui ont séparé la ville de Lumière du continent, cette Peintresse exécute en effet un décompte de 100 à 0 chaque année le jour du gommage. Un moment de douleur pour les familles qui voient disparaître leurs proches, un sentiment raconté avec virtuose et intelligence dans cette introduction où l’on voit Gustave, 32 ans, encore en vie, et Sophie, 33 ans, sur le point de disparaître, se dire un dernier au revoir. Une introduction déchirante qui incarne de la meilleure des manières un jeu à l’ambiance plutôt sombre, où l’espoir a depuis longtemps laissé place à une forme de résignation. Même pour cette « expédition 33 », celle envoyée le jour du gommage vers le continent, comme les autres expéditions les années passées, avec l’espoir d’atteindre la Peintresse et de trouver un moyen d’arrêter cette folie. Un saut dans l’inconnu vers laquelle s’élance Gustave, ainsi que Maelle, une adolescente déterminée à y apporter son aide. Les choses vont évidemment mal tourner, car le jeu laisse assez peu de place aux moments de joie, dans un monde où peu importe les accomplissements de nos héros et héroïnes, il faut vivre avec le souvenir de celles et ceux qui sont déjà parti·es.

Point fort du jeu, son écriture nous embarque dans un monde entre enfer et féérie, face à un monde de fantasy qui interroge, questionne sans arrêt sur notre rapport aux personnages et à leurs actions. Imparfaites, ces personnalités que l’on incarne le temps du jeu font parfois de mauvais choix mais sont extrêmement humaines. Face à l’inconnu et l’incertitude, difficile de rester stoïque et de maintenir son sang froid, et c’est quelque chose que l’équipe en charge de la narration du jeu a très bien compris, quitte à parfois nous titiller un peu sur certaines scènes où l’on aimerait que les personnages fassent d’autres choix. Il faut néanmoins accepter de passer sept ou huit heures, dix tout au plus, dans un creux narratif où le jeu laisse le temps de découvrir son univers et de faire la connaissance de ses personnages sans pour autant faire avancer son fil rouge. Ce moment, où l’on a l’impression de faire du surplace (malgré la rencontre de compagnons qui vont nous être bien utiles tout au long de l’aventure), peut être assez déconcertant et m’a, pour être honnête, sorti du jeu pendant quelques semaines. C’est finalement assez classique pour le genre dont le studio s’inspire, celui des J-RPG, où l’on a régulièrement ce moment de flottement. Mais une fois passé ce cap, Clair Obscur dévoile toute son intelligence narrative et émotionnelle, pour une aventure qui nous tient en haleine et qui ne souffre plus d’aucun raté.

Clair Obscur: Expedition 33 ©2025 Sandfall Interactive SAS – Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.

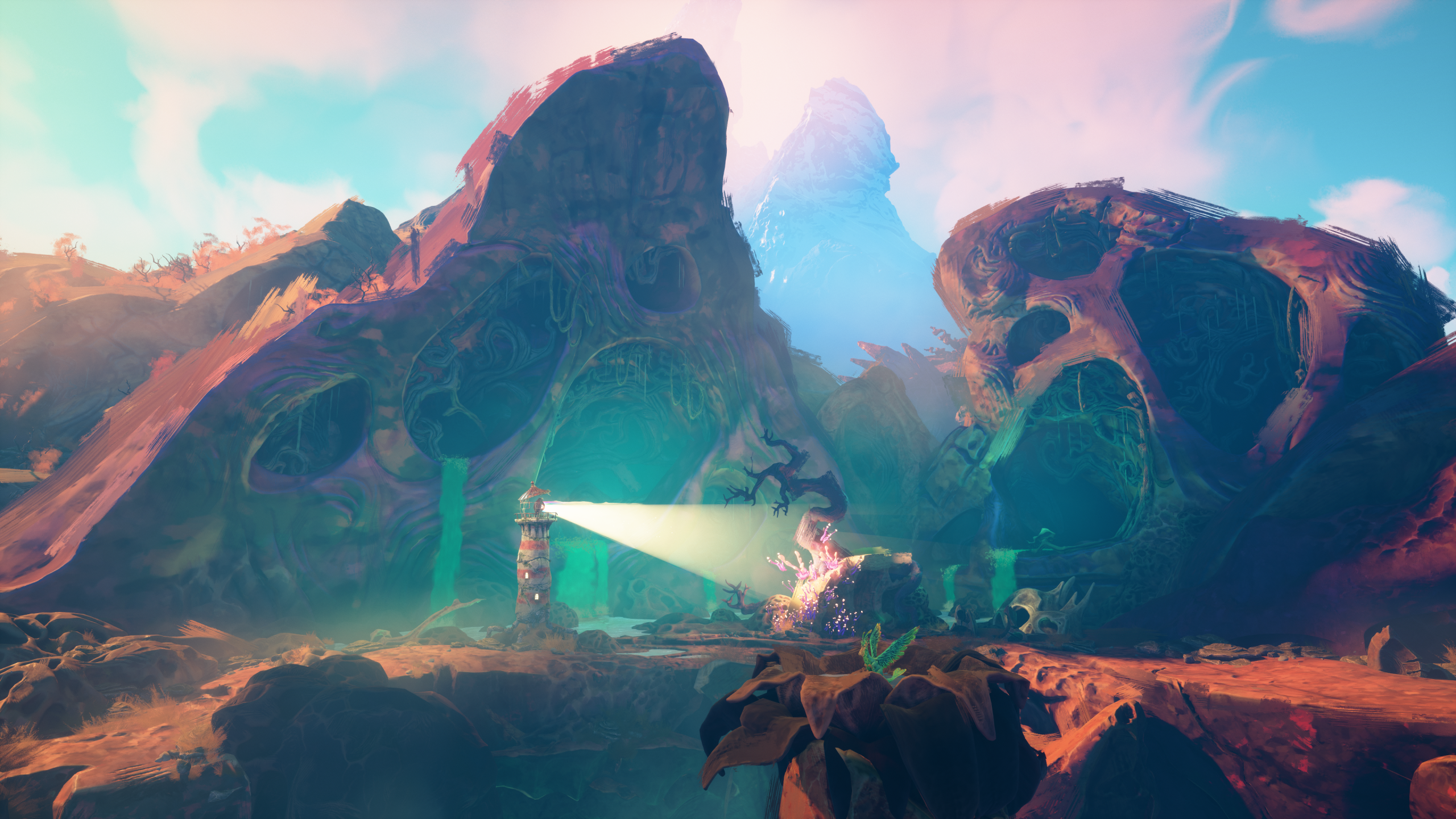

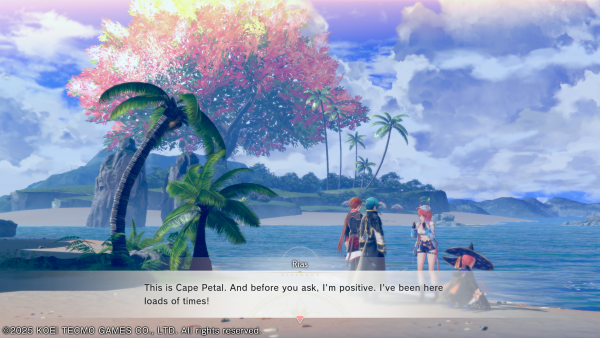

Et il le fait grâce à sa manière d’aborder la fiction dans un univers qui ne s’embarrasse pas des codes classiques de la fantasy. Le monde est changeant, comme la ville de Lumière qui a été détachée de son continent, tandis que les Gestrals, un drôle de peuple que l’on croise au cours de l’aventure, ressemblent à des patchworks de plusieurs objets et bouts de tissus. Pareil pour ses décors aux plateformes volantes, ses bâtiments fendus et suspendus dans le temps et l’espace, ou les nombreuses visions qui apparaissent à un personnage et qui posent un mystère autour de ce monde-là. Clair Obscur ne fait pas que raconter un monde de fantasy, il évoque directement le rapport des personnages à ce monde qu’il·elles explorent à l’aveugle, comme s’il s’agissait même dans leur monde d’un univers fantastique, comme un rêve, symbolisé par son aspect foutraque et désordonné, le rendant aussi confus pour les joueur·euses que les personnages. Quitte à ce que l’ensemble des zones manquent de liant, comme si elles étaient jetées là sans véritable cohésion. Mais c’est cet aspect improbable qui pousse la fiction à son paroxysme, faisant évoluer ses héros et héroïnes à un endroit qui n’a finalement pas beaucoup de sens. Cela permet en outre aux artistes d’y faire parler leur créativité, même si l’on aurait aimé un level design un petit peu plus inspiré afin de limiter la monotonie de l’exploration de beaucoup de zones.

Le jeu de rôle… à la française

Clair Obscur: Expedition 33 ©2025 Sandfall Interactive SAS – Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.

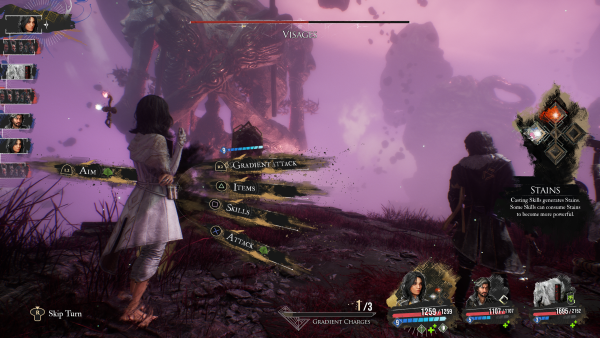

Revendiquant son inspiration des systèmes inventés et portés par bon nombre de jeux japonais sous l’appellation « J-RPG », Clair Obscur en reprend les caractéristiques principales : des combats au tour par tour, une exploration de zones et donjons relativement linéaires entrecoupée de l’exploration d’une « mappemonde » plus libre pour passer d’une zone à l’autre, et plus généralement une progression balisée, sans choix ou presque, dans le plus pur esprit de quelques uns des meilleurs représentants du genre, avec sa dose de bestiaire répétitif et sans forcément grand intérêt en dehors des excellents boss et mini-boss. L’équipe de Sandfall Interactive y met tout de même sa propre patte avec sa propre vision du combat au tour par tour, reposant essentiellement sur un jeu de parade et d’esquive qui obligent à voir, mais aussi écouter, les bruits des ennemis que l’on affronte pour déterminer le bon moment pour réaliser une parade. Certaines attaques n’obligent qu’à parer un coup, d’autres plusieurs, mélangeant même le type de parades selon les attaques dans la deuxième moitié du jeu. Derrière la promesse de revenir aux fondamentaux d’un genre amateur de combats au tour par tour se cache ainsi en réalité quelque chose de plus hybride.

Ce système initialement un peu intimidant pour celles et ceux qui apprécient le tour par tour plus classique et « tranquille » peut devenir grisant lorsque l’on parvient enfin à comprendre les patterns d’un monstre et que l’on entre dans son « flow » pour esquiver ou contrer les attaques en rythme. Malheureusement, tout le bestiaire n’est pas logé à la même enseigne puisque certains peuvent être assez pénibles avec un timing de parade très court (face à des attaques rapides), même si les développeur·euses ont depuis proposé une mise à jour du jeu rendant ces timings plus cléments. Idem pour les indices sonores sur les attaques qui sont évidents dans certains combats, moins dans d’autres, selon les ennemis. Cette inconsistance peut rendre le jeu assez frustrant par instant, d’autant plus qu’une parade ratée peut se révéler très punitive : non seulement parce qu’on prend de gros dommages, mais aussi parce qu’on ne récupère pas autant de points d’action qu’espéré. L’autre pendant du système de combat, c’est en effet les points d’action qui servent à déclencher des compétences spéciales, l’essentiel moyen de faire des dommages importants aux monstres. Exploitant leurs sensibilités mais aussi les synergies entre les différents effets, ce système oblige à collecter des points d’action soit en réalisant des attaques basiques (qui font peu de dégâts), soit en réussissant des parades, et en profitant de quelques points d’action supplémentaire selon les situations prévues par les pictos et luminas équipés.

Clair Obscur: Expedition 33 ©2025 Sandfall Interactive SAS – Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.

Les pictos, ce sont des capacités passives trouvables en combats ou au cours de l’exploration qui peuvent s’équiper, au maximum de trois, sur les personnages pour en bénéficier. Lorsque ces capacités se déclenchent en combat, elles deviennent des luminas qui peuvent alors rejoindre une longue liste de capacités passives à équiper sur les différents personnages, sans être limité·e à trois. Un système simple et pourtant mal expliqué et présenté par le jeu, pourtant absolument décisif pour faire gagner en puissance notre petite troupe. Si les niveaux acquis avec l’expérience augmentent doucement les statistiques et renforcent un peu nos personnages, c’est bien les luminas qui jouent un rôle central pour, par exemple, démultiplier le nombre de points d’actions acquis selon les situations et ainsi permettre de déclencher des magies beaucoup plus régulièrement. C’est là que se joue tout le sel d’un système de combat pas forcément équilibré, car certaines synergies entre luminas, compétences et personnages permettent de complètement casser le jeu avec des dégâts démentiels, mais qui pousse à l’expérimentation jusqu’à trouver ce qui nous rend vraiment plus fort·e. Souci, le jeu insiste tellement sur ce système là ainsi que sur ses parades et esquives que même son mode de difficulté « histoire » oblige à certains moments à comprendre au moins les bases du système et à gérer le timing des parades. Pas idéal pour les personnes qui ont du mal avec ce type de gameplay ou qui voudraient profiter de l’histoire sans s’embarrasser des combats. Même en y mettant du sien, les joueurs et joueuses qui ne sont pas très porté·es sur les combats pourraient être d’autant plus frustré·es à cause du manque d’explications et de lisibilité.

Des joueur·euses aux personnages

Clair Obscur: Expedition 33 ©2025 Sandfall Interactive SAS – Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.

Plus encore que son système, c’est son univers qui séduit, entre la beauté de ses décors, la mise en scène de ses dialogues et ses moments forts en émotion qui ne cessent d’appeler aux sentiments les plus profonds. Certaines zones sont trop fouillis pour être agréables à l’oeil, comme un monde océanique en début de jeu, la faute aussi à un flou de mouvement trop présent, mais d’autres zones impressionnent par l’ambiance qu’elles dégagent. D’une zone printanière à une autre dans un froid intense, des terres désolées et un bord de mer intraitable où les bateaux s’échouent, le monde de Clair Obscur est plein de grands moments visuels, quitte à en faire trop. Comme ses combats, dont la mise en scène s’inspire de Persona 5, avec des mouvements de caméras fréquents pour « styliser » les combats, mais cela a un impact direct sur la capacité à déceler les attaques ennemis et réagir au bon moment pour réaliser des parades. D’autant que les quelques indices sonores sont parfois masqués par la bande originale qui, bien qu’excellente et grande contributrice à l’ambiance si spéciale du jeu, a tendance à s’emballer en combats et à nous faire passer à côté d’un sound design pourtant primordial dans la compréhension des patterns des ennemis.

Il faut, enfin se poser quelques instants sur la relation que provoque le jeu entre nous, joueur·euses et les personnages. Impossible d’en parler pleinement sans spoiler, notamment sa fin, alors je resterai en surface, mais le titre interroge avec beaucoup d’intelligence notre relation en tant qu’humains à des personnages de fiction, l’attachement ressenti à des êtres avec lesquels on passe une petite trentaine d’heures, découvrant leurs personnalités, chérissant quelques moments forts, et gravant en nous des souvenirs d’instants parfois futiles : un combat quelconque, un moment d’exploration, une petite ligne de dialogue, jusqu’à laisser un sentiment de vide quand il est temps de poser la manette alors que le jeu dévoile son générique final. Sans recourir à l’artifice un peu simple du quatrième mur, Clair Obscur: Expedition 33 arrive à interroger ces sentiments et bouleverser, avec un dernier tiers de sa narration qui me restera longtemps en mémoire. Un dernier tiers qui vient conclure un jeu certes imparfait, avec ses dix premières heures un peu longuettes, son système de combat pas toujours satisfaisant ni bien expliqué, mais qui a un grand coeur, qui ne prend pas ses joueur·euses pour des imbéciles, et qui fait confiance à leur littératie médiatique pour comprendre, analyser, et sublimer ce qu’il·elles viennent de vivre.

- Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S depuis le 24 avril 2025.